Xiaomi 15T Proの本音レビュー!Leicaコラボのカメラで撮影が楽しい!普段遣いもしっかり使える、ただしデカい。

こんにちは!Kです!先日発売されたばかりのXiaomi 15T Proをガルマックスで購入したのでレビューしていきますよ~~。

メインカメラとしてしっかり使っていけるスマホで、ハイエンドSoC、Leicaコラボのトリプルカメラ、90W充電、おサイフケータイと全部載せ。これが10万円とコスパで他社を圧倒しています。特にパの方。

■今安い!セールピックアップ!■

▼IIJmio:MNPで256GBが79,800円!512GBが84,800円!先着でフォトプリンタ Proプレゼント!↓

▼ヤフーショッピング:フォトプリンタ Proプレゼント!さらに大量のポイント還元あり!↓

■Xiaomi 15T Pro■

初出時価格→109,800円(12+256GB)

初出時価格→119,800円(12+512GB)

初出時価格→129,800円(12+1TB)

▼公式ストア:フォトプリンタ Proプレゼント!↓

▼Amazon:フォトプリンタ Proプレゼント!(別途注文の必要あり)↓

▼楽天市場:フォトプリンタ Proプレゼント!↓

■メルカリで中古相場を調べる!■

目次をクリックすると各項目へ移動します

スペック、ベンチマーク、検証結果

本体外観、デカい。

箱を開けてみて、思わず「デケえ」と声が出ちゃいました。Xiaomiといえば6.67インチの印象がある筆者にとって、Ultra機以外でのこの大型サイズは新鮮です。

▼ディスプレイサイズは6.83インチ、縦横サイズは162.7×77.9mmと、6.9インチで163×77.6mmのiPhone 16 Pro Maxとほぼ同じ。↓

iPhoneのPro Maxは大きすぎて持ちにくいという声が一定数あるので、Xiaomi 15T Proも”持ちにくいスマホ”に分類されるでしょう。

▼6.3インチで149.6×71.5mmのiPhone 16 Proとの比較するとこんな感じ。↓

▼6.67インチで160.4×75.1mmの前モデルであるXiaomi 14T / 14T Proとの比較(画像は14T)。↓

サイズアップは縦横各2,3mm程度ではあるのですが、この差はかなり大きいです。特に横幅に関しては握りやすさに直結してきます。

四隅がより丸みを帯びたことで、手のひらに刺さる感覚は若干軽減されてはいますが…やっぱり手の小さい方や、子どもにとってはちょっときついかも…。筆者は普段からUltra機を持ち歩いてるので慣れました笑

厚さは7.96mm。14T Proの8.39mmより0.4mm薄くなっています。8mmを超えてくると握りにくくなってくるので7mm台は嬉しいポイント。おい、お前のことだぞ、iPhone(8.75mm)。

▼カラーはブラック、グレー、モカゴールドの3色。↓

▼レビュー機はモカゴールド。実機は公式サイトの画像よりもゴールド感が強いですが、ゴールド系にありがちな下品さはなく、高級感があります。↓

▼カメラバンプは先代と違ってレンズ部分が飛び出ていないので、他のものを傷つけちゃったりもしなさそう。Leicaの刻印のためだけにXiaomiカメラスマホを買うまである。↓

▼下部にはXiaomiのロゴ。↓

ディスプレイ、144Hz駆動はほぼなし

▼ディスプレイは6.83インチの有機ELを採用。解像度は2772×1280で、リフレッシュレートは最大144Hz。発色は良好です。↓

ベゼル幅は1.5mmで、前季モデルであるiPhone 16 ProやOPPO Find X8と同じぐらい。今季の上位スマホはベゼル幅1.1mm前後が主流になるようなので、それと比較すれば太いですが、一応Tシリーズは廉価モデルではあるので十分でしょう。

リフレッシュレートは最大144Hz。可変(デフォルト)、144Hz固定、60hz固定の3つから選択できますが…可変と144Hz固定を選択しても、Xiaomi純正アプリ含め144Hzはほぼ拝めませんでした。

色々なアプリを試してみましたが、144HzになったのはAnTuTuベンチマークアプリぐらいです。可変(デフォルト)に設定している場合は、基本120Hz、時々60Hzで駆動といった感じ。無操作時でも1Hzや30hzにはならないので、可変リフレッシュレートによる省電力化はあまり期待はできないかも。

そういえば、無印モデルは14T→15Tで144Hz→120Hzにダウングレードしていましたが、どちらにしろ144hzが発揮される場面は殆ど無いので、正直さほどデメリットではないかもしれません。

▼画面内指紋認証は光学式で、感度は良好です。位置は画面下部なので、持ち方によっては少し押しにくいかもしれないです。とはいえ、こういうのはすぐに慣れるのでさほど問題はないと思います。↓

▼ちなみに光学式と超音波式の違いをざっとまとめると以下の通り。↓

| 光学式 | 超音波式 | |

|---|---|---|

| コスト | 低い | 高い |

| 精度 | まずまず | 高い |

| 反応速度 | 1秒ほど指が触れている必要がある | 指が触れた瞬間に解除される |

| 位置 | 画面下部 | 光学式より上に配置されることが多い |

文句なしのパフォーマンス、ゲームツールは改善が必要

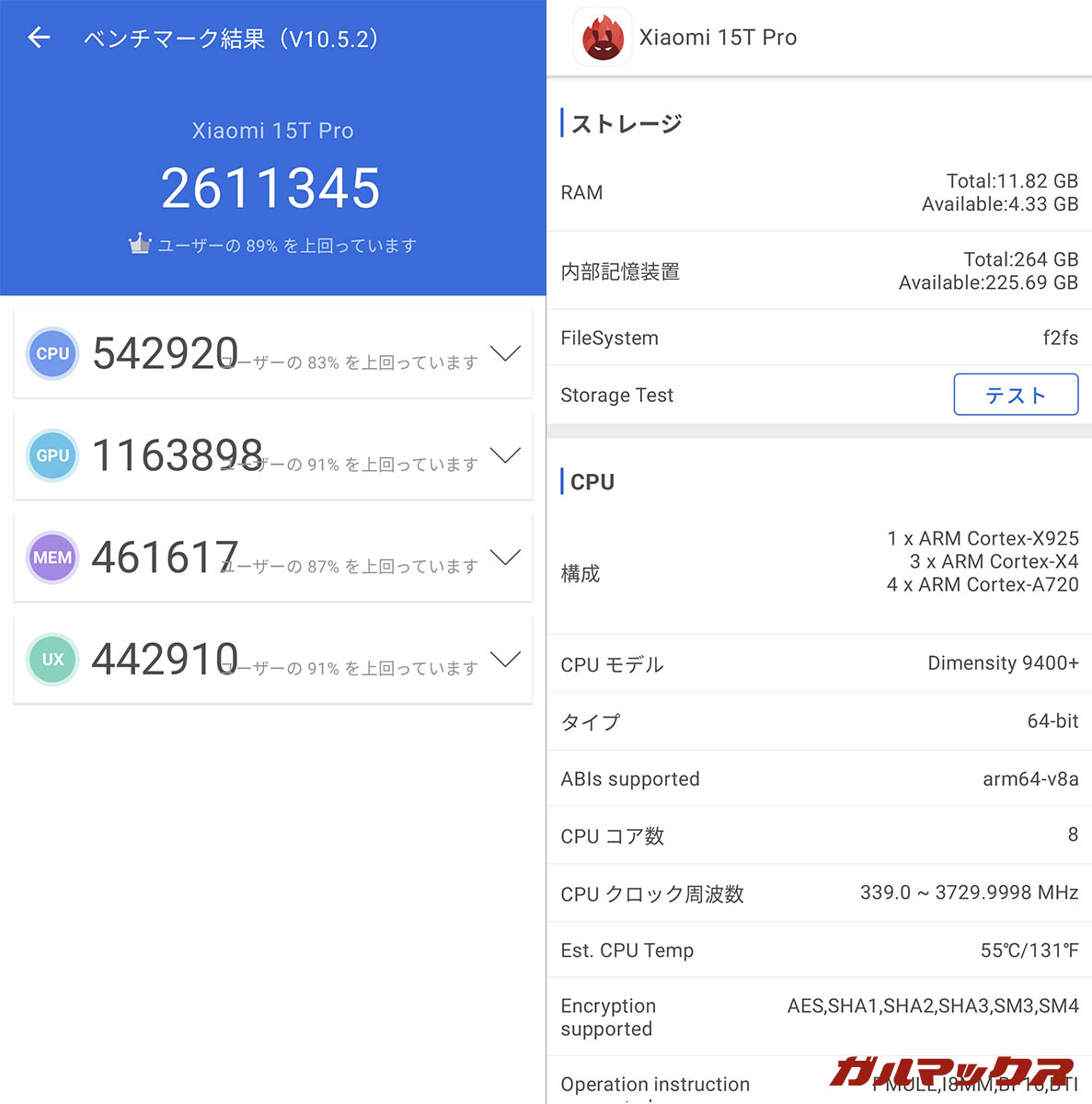

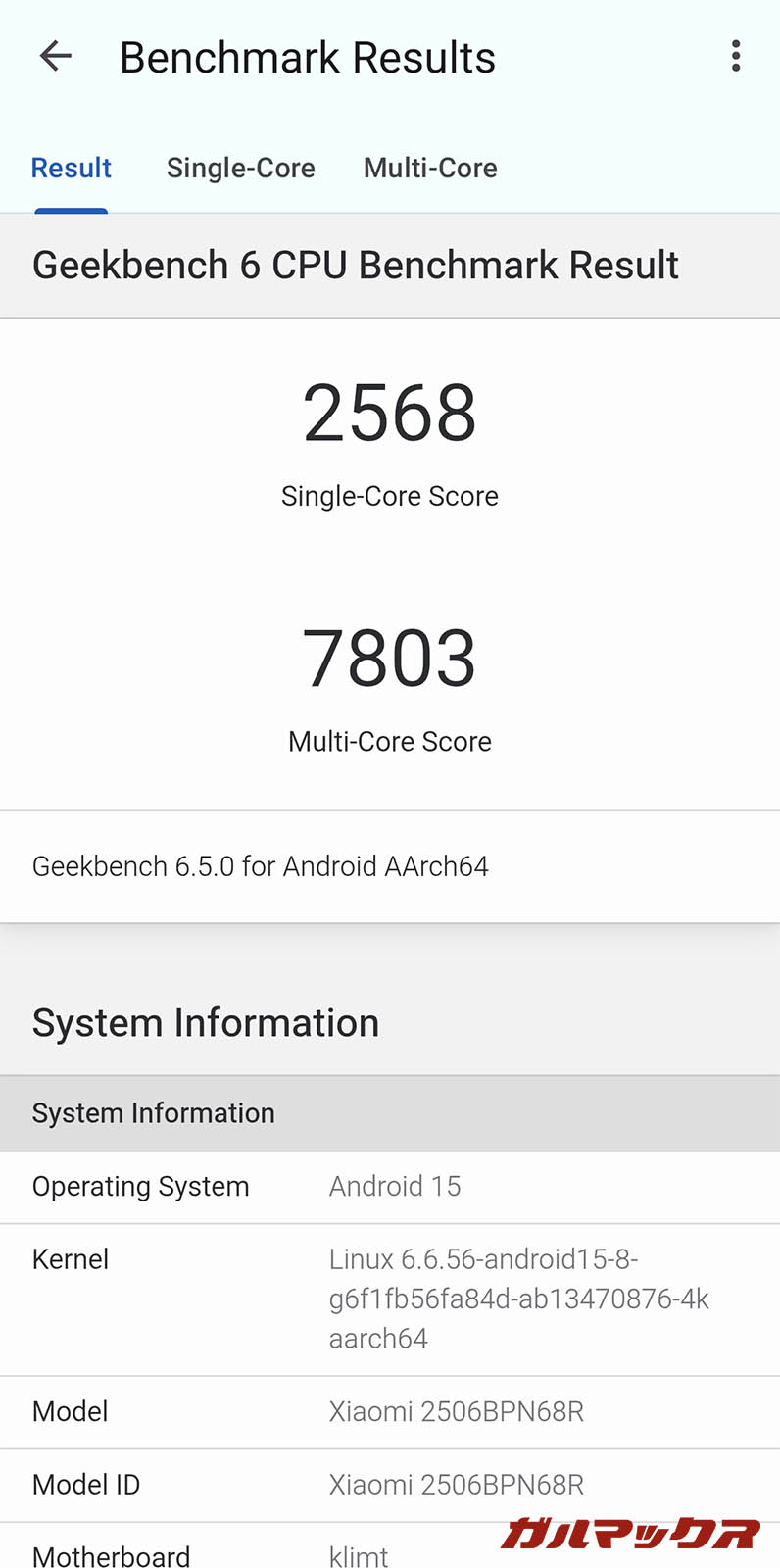

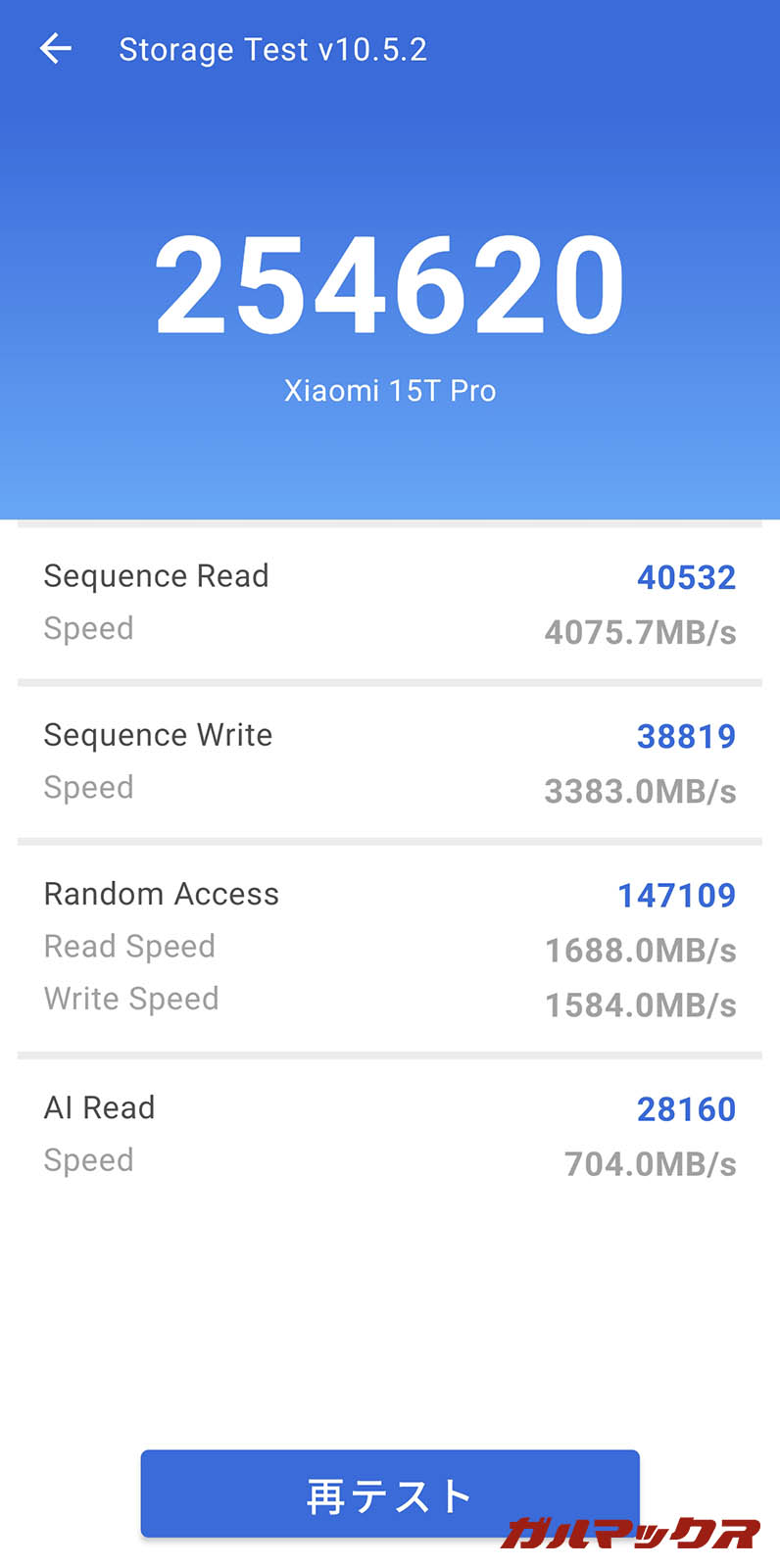

SoCにはDimensity 9400+を搭載しており、メモリ(LPDDR5X)が12GB、ストレージ(UFS 4.1)が256GB/512GB/1TB。

レビュー機は12GB+256GBです。

AnTuTuスコアは260万点ほどなので、言うまでもないですが、ブラウジング、SNS閲覧、動画視聴などの普段遣いの動作は非常に快適で、不満を感じることは一切ありません。日常利用に関してはオーバースペックなレベル。

▼AnTuTu(v10)の連続3回取った結果はこちら。↓

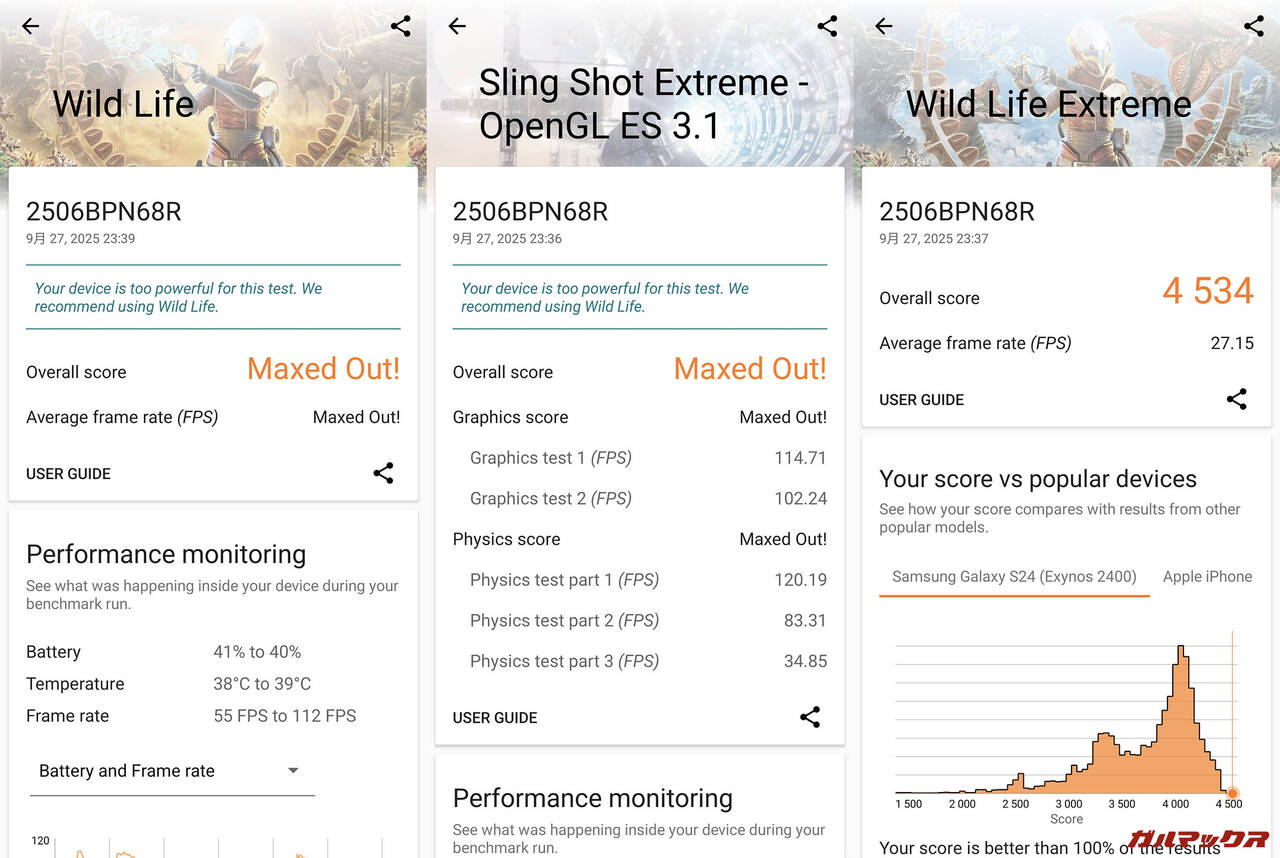

ゲーム性能も非常に高く、重い3Dゲームでもガンガンプレイできちゃいます。流石、フラグシップSoC。

▼重量級ゲーム「原神」を最高設定にて15分ほどプレイ。カクついたりもせずストレスフリーで非常に快適にプレイできました。↓

▼FPSは平均60.4FPS、下限58FPSと、60FPS張り付きです。温度は最大42.5度。バッテリーは98%→92%に。↓

▼最重量級ゲーム「鳴潮」を最高設定にて15分ほどプレイ。こちらもカクついたりせずストレスフリーで非常に快適に遊べました。↓

▼FPSは平均59.7FPS、下限55FPS。温度は最大43.2度。バッテリーは91%→82%に。バッテリーはゴリゴリ持っていかれるので、実際にプレイする場合は中画質程度で遊ぶのがおすすめですね。↓

SoCパフォーマンスが高いので、画面分割機能やフローティング機能を利用した原神と鳴潮の同時プレイなんかも可能。まあめっちゃ遊びにくいし、アッチアチになるしでおすすめはしませんが…笑

▼ゲームツールも搭載。機能は少なめで、タイマー、ボイチェン、メモリ解放、サイドバーなど。ちなみにサイドバーから開いたアプリはフローティングウィンドウで開きますので、例えば攻略サイトを見ながらゲームしたりもできますよ!↓

最近搭載されている端末が増えたバイパス充電(バッテリーを介さずマザーボードに直接電力を供給するためバッテリーの負担と端末の温度上昇を抑えることができる)にも非対応なのは残念。

一応、低速充電という機能は搭載されていますが、ただただゆっくり充電されるだけなのでほとんど意味はありません。

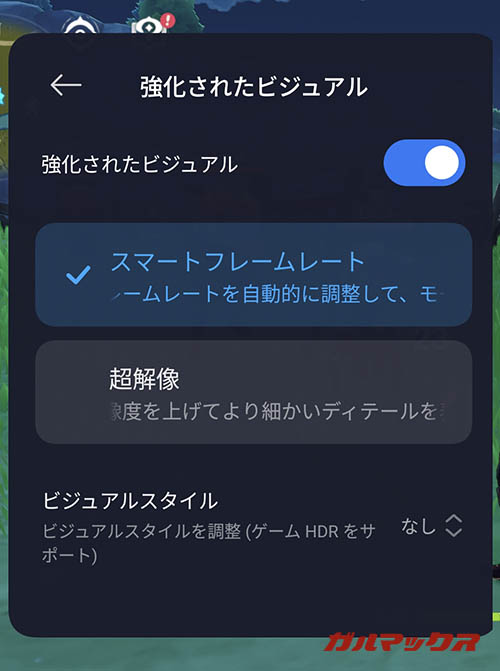

▼原神など一部タイトルはフレームレートの自動調整や解像度のアップに対応しています。↓

▼ブーストボタンを押すとゲームツール上での表示FPSがゲーム側の上限を超えますが…ゲーム自体のFPSは変化しておらず、見せ掛けの値にすぎません。↓

フレーム補完機能などは搭載しておらず、存在しないFPSを表示している謎仕様。

そもそも、上昇したとされる値はFPS測定ツールで計測できない値ですし、なんならディスプレイのリフレッシュレートが60Hzの状態でも90FPSや120Hzと表示されたりしますからね…

競合メーカーは主要タイトルのフレーム補完対応を進めているのでXiaomiにも続いて貰いたいですね。

誰でも簡単エモ写カメラ、5倍望遠はクセあり

カメラのコーナーです。果たしてその性能は如何に。

カメラの基本情報

カメラ構成は以下の通り。

リアカメラ

- メイン:50MP、Light Fusion 900(OVX9100)、f/1.6、1/1.31″、PDAF、OIS

- 超広角:12MP、 OV13B10?、f/2.2、1/3.06″、120°

- 望遠(5倍、ペリスコープ):50MP、JN5、f/3.0、1/2.76″、PDAF、OIS

フロントカメラ

- メイン:32MP、f/2.2

カメラはLeicaとの共同開発!レンズにはLeica Summiluxレンズを採用し、Leicaのチューニングがされているため、Leicaカメラ風の写真を撮ることができます。

「Leica Authentic」と「Leica Vibrant」という2種類のLeicaスタイルを切り替えて撮影することが可能です。ざっくりいうとLeica Authenticは現実により忠実な昔ながらの色、Leica Vibrantは再度高めの今風の写真の色って感じ。

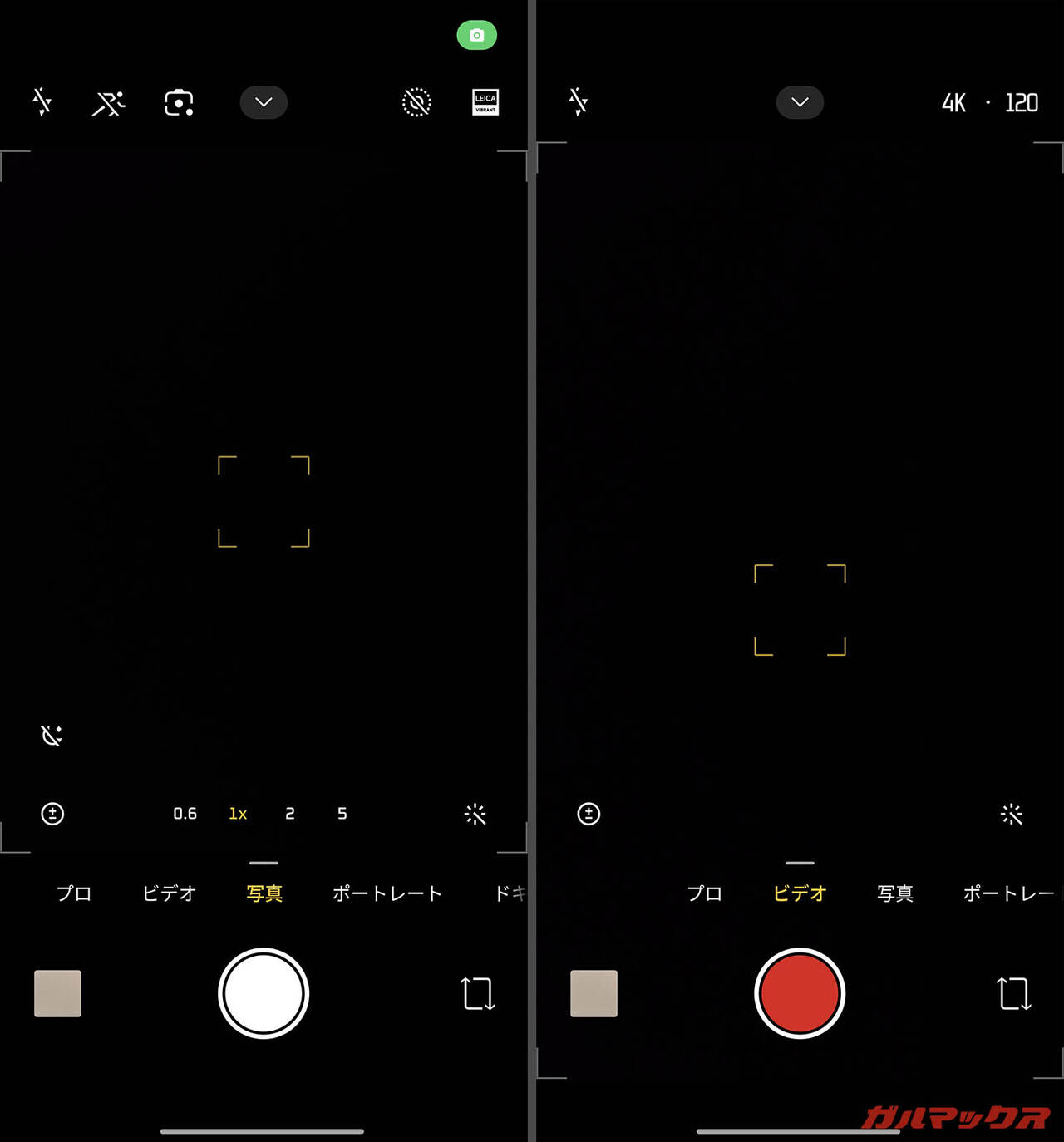

UIと設定項目

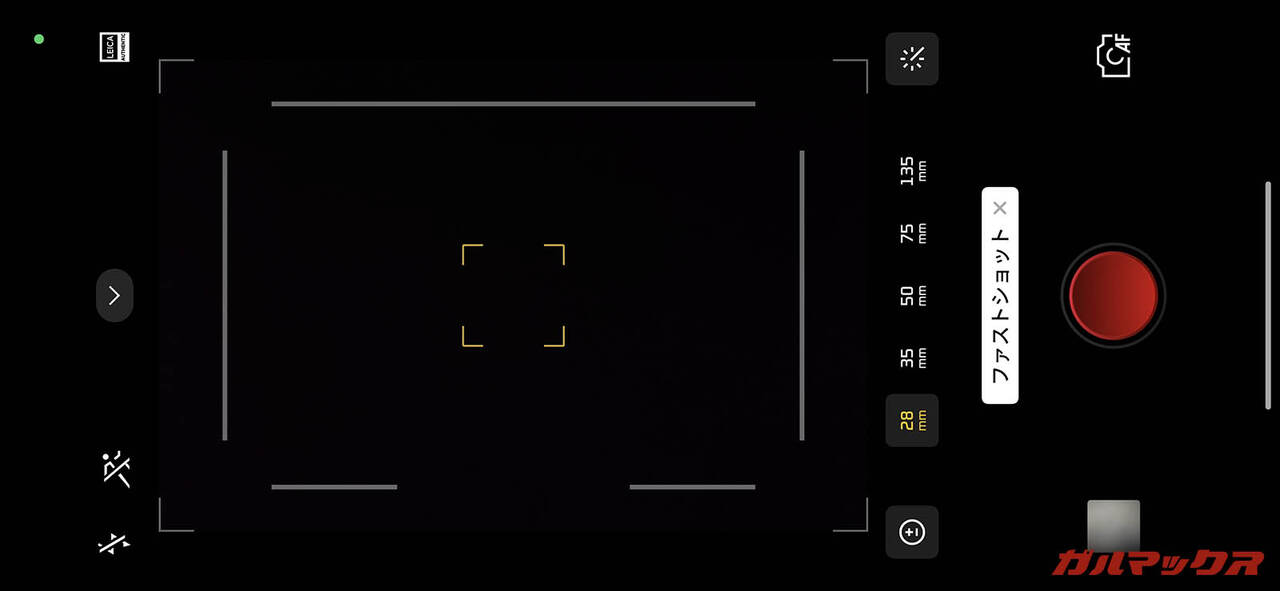

▼カメラアプリのUIはこんな感じ。上部にはGoogle Lens、Live Photo、Leicaスタイルの切り替えなどのボタン、下部にはズームやフィルターなどの基本的なボタンがあります。↓

画面OFF時に、電源ボタンを押して起動したり、音量ボタンを押して即撮影したりもできます。

▼音量ボタンから即起動できるファストショットモード。とにかく撮影スピードを優先したモードで、一瞬のチャンスを逃しません。子どもや動物の決定的瞬間を撮れるのはGood!UIもかっこいいし、”カメラで写真を撮っている感”が出ますね。↓

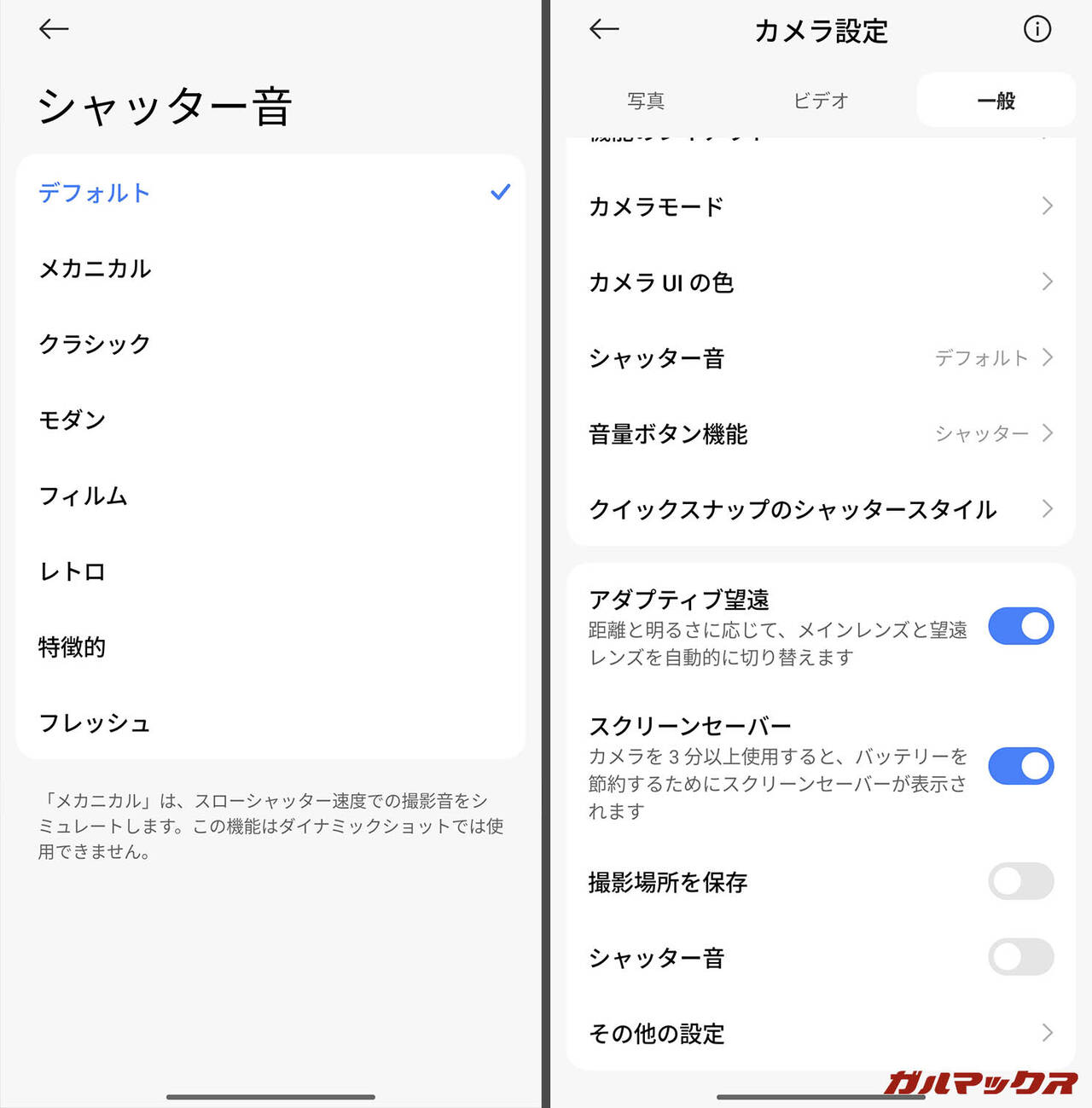

▼シャッター音は複数の中から選択可能。ほんの少しだけ設定が必要ですが、日本のSIMを刺した状態でもシャッター音が消せます。やったー!↓

※シャッター音を消す方法:設定アプリ内の「地域」項目にて地域を日本と韓国以外に変更してください。なお、世の中の99.99%のアプリはユーザーの地域をこの設定項目以外の箇所(位置情報など)から取得していますので、日本以外の地域にしたところで、外国語が表示されたりアプリが使えなくなったりはまずないのでご安心を。日本/韓国以外にするとシャッター音自体の音量も下がり、爆音で不快な「カ゛シ゛ャ゛」から開放されますので、シャッター音を聞きたいという方でも地域への変更をおすすめします。

▼ギャラリーアプリの編集機能はこんな感じ。消しゴム、拡張などのAI編集機能などもしっかり搭載。フィルターや透かしもあります。↓

フィルターは種類が豊富で適当に適用するだけで楽しむことができます。

注意点としては、フィルター、調整、マーカー項目などをいじったあと一度保存すると元に戻すことができません(元のファイルとは別で保存されるので原本は残る)。

当たり前だろと思うかもしれませんが、競合メーカーのOPPOはフィルターを何度も差し替えたり、「戻す」というボタンを押すだけで加えた変更をすべて解除できるという、ぶっ飛ぶレベルで便利な機能が搭載されているんですよね。Xiaomiさん、是非パクって真似してくださいな。

透かしの選択肢も豊富。なお、写真撮影時に自動的に適用される透かし(オフ可能)は2種類からしか選べません。お気に入りの透かしがある場合は撮影後にいちいち適用し直さないといけませんから非常に面倒くさいです。惜しいポイント。

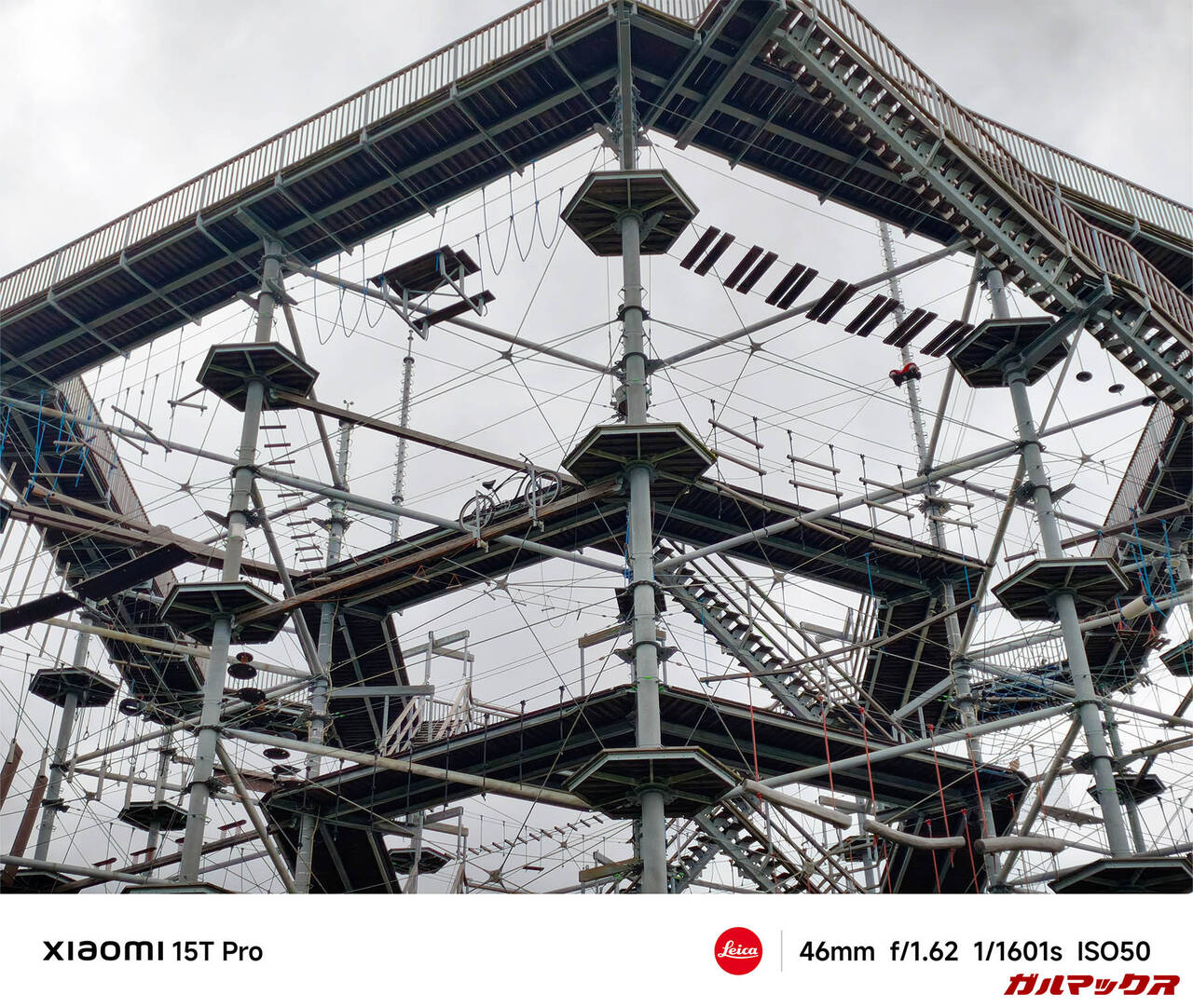

作例

お待たせしました。以下が作例になります。マニュアル撮影ができる「プロモード」は搭載されていますが、作例はすべてオートで撮影しています。

▼0.6倍。↓

▼1倍。↓

▼1.5倍。↓

▼2倍。↓

▼5倍。↓

▼10倍。↓

写真素人の私でもこのような写真を簡単に撮ることができちゃいます!もちろん本物のLeicaには到底かないませんが、多くの方にとっては十分、いや十二分満足できるレベルですよね。

何よりも、このクオリティの写真がポケットからスマホをさっと取り出すだけで撮れる――その手軽さが本当に素晴らしいんです。余計な荷物も増えず、いつもの外出が少しだけ特別で楽しいものになる。そんなスマホ。

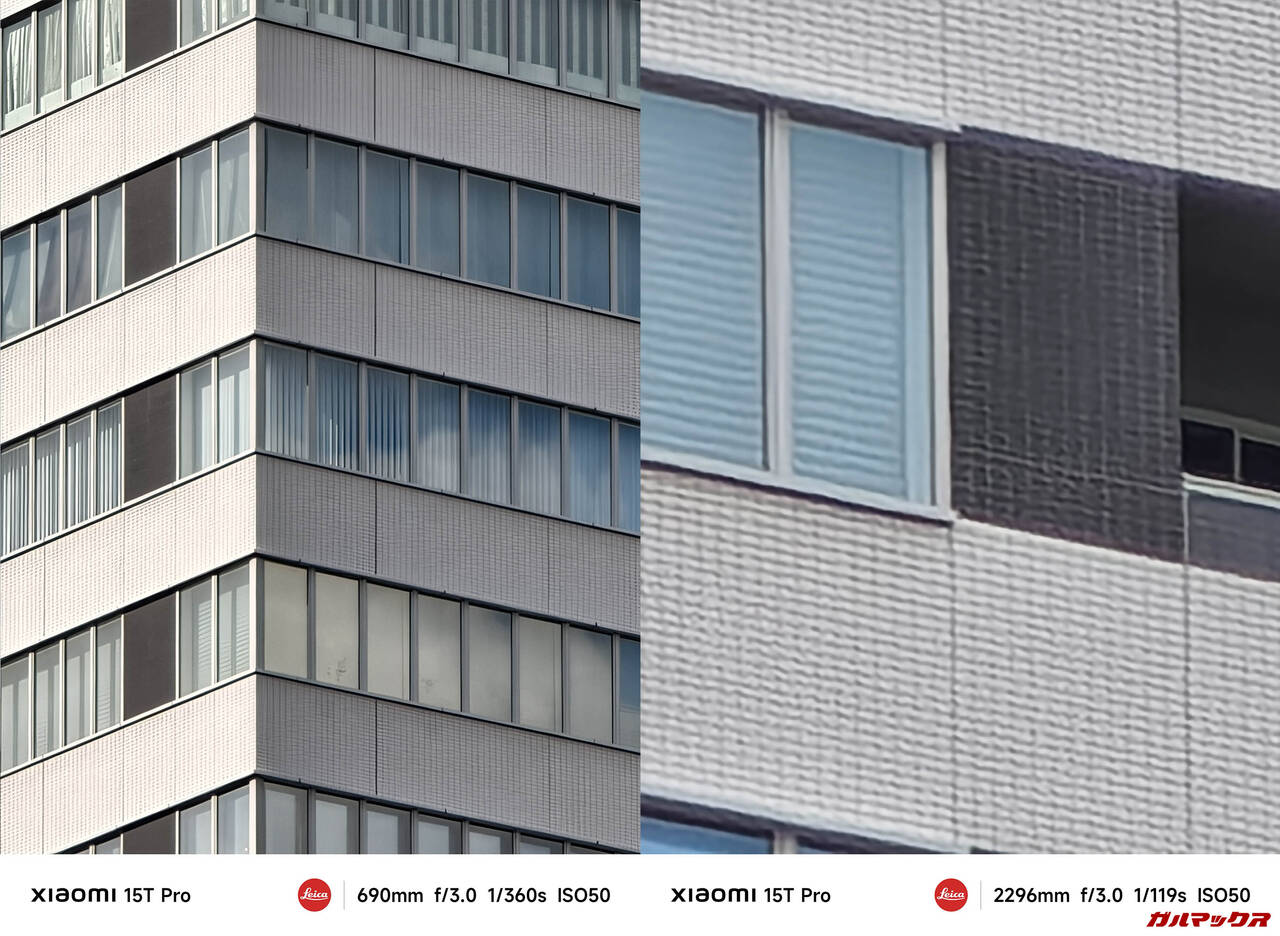

各倍率と望遠性能、10倍でも綺麗!

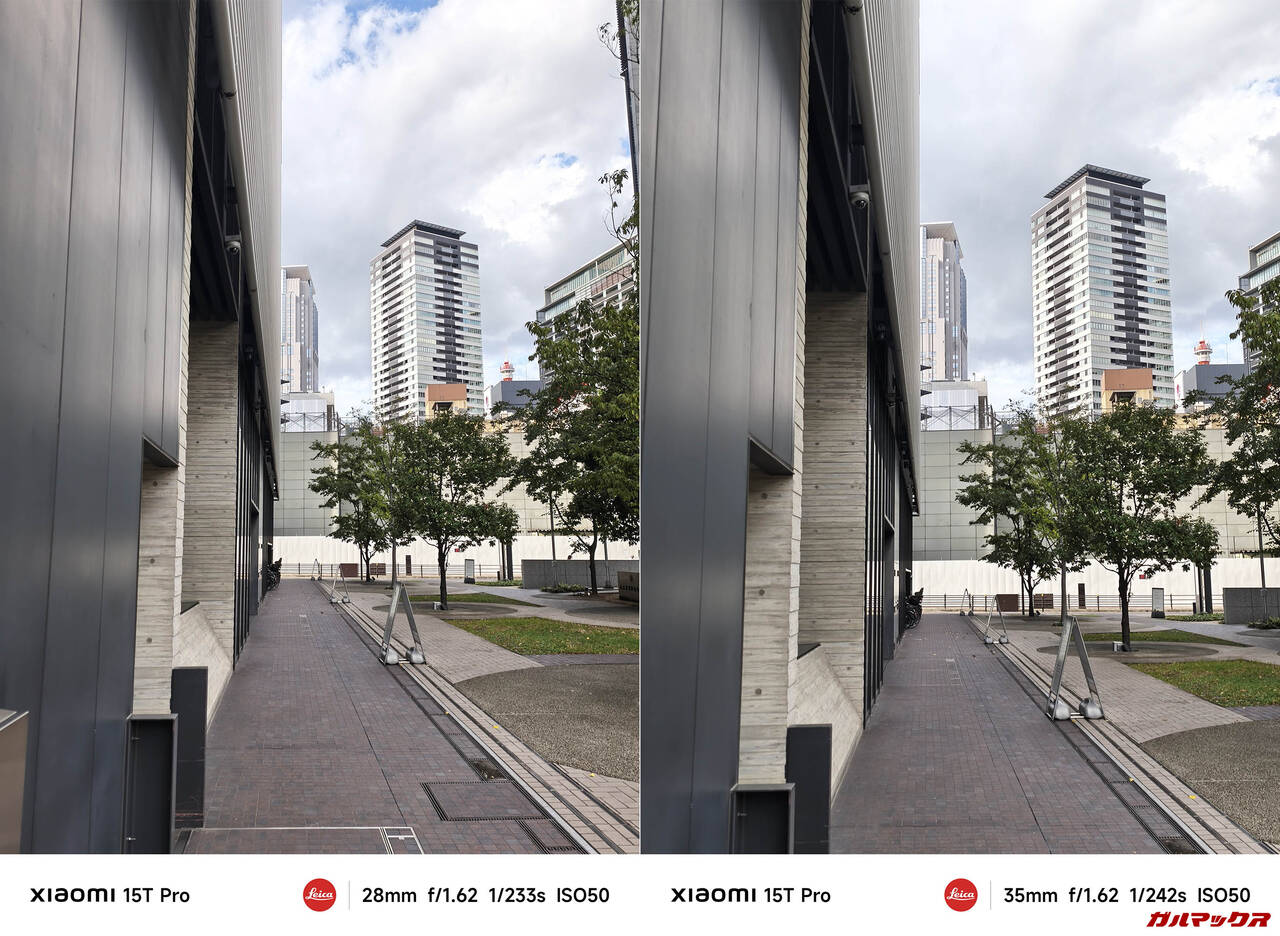

超広角カメラが0.6~0.9倍、メインカメラが1~4.9倍、望遠カメラが5倍~100倍を担当します。

▼順に0.6倍(15mm)、1倍(23mm)、1.2倍(28mm)、1.5倍(35mm)、2倍(46mm)、3倍、5倍(115mm)、10倍(230mm)、30倍、100倍。UI上のボタンをタップすることで即時切り替えられる倍率のみカッコ内に焦点距離を記載。↓

10倍光学レベルズーム(クロップズーム)を掲げているだけあって、10倍までは非常に綺麗に撮影できます。

30倍以降はPixelやGalaxyなど、どこの会社もそうですが、写真としては使い物にならなりません。遠くのものをちょっと確認したい時に望遠鏡代わりに使う程度と思っておくとよいでしょう。

まず、50MPのメインカメラでは、クロップズームによる画質保持は2倍が限界(√50/12.5=2)。2倍ズームまでは光学に近い”光学レベル”クオリティで撮影できますが、それ以上になると一気にデジタル処理感が強くなり、解像感の低下やノイズの増加が目立ってしまいます。特に影響を受けるのは2.5~3.5倍の中間域。この倍率は料理や遊んでいる子ども、近くの被写体を自然な距離感で撮るのに最適で、筆者含め頻繁に利用する方は多いと思います。

実際、1倍のメインカメラで撮れるものでも望遠カメラを使って少し引き寄せて撮るのはとても便利です。楽な姿勢で撮影できるうえ、反射や映り込みを避けたり、画角を細かく調整したりしやすいんですよ。

▼1倍ではここまで近づかないといけない状況でも、3倍望遠ならちょうどよい距離で撮影できます。5倍望遠だとズームしすぎて被写体のサイズによっては収まりきらず、使いにくいのよ…↓

ちなみに、本記事に掲載しているスマホの外観写真も、すべて3倍望遠で撮影しています。

もちろん、光学5倍の望遠カメラは5倍以上でしっかりと性能を発揮します。風景撮影やスポーツ観戦など遠景では大いに役立つでしょう。ただし裏を返せば、“よく使う2〜4倍の実用域”が弱点になっており、日常用途では競合機に劣るのが正直なところ。たとえば、OPPO Find X8(光学3倍望遠)や nubia Z70/Z70S Ultra(光学3倍望遠)はもちろん、先代の Xiaomi 14T Pro(光学2.5倍望遠)にすら実用性で後れを取っているといえるでしょう。

マクロ、使い物にならない

マクロは望遠カメラを利用して撮影します。

▼モード名はスーパーマクロ(笑)ですが、望遠カメラの焦点距離が30cmなので寄れないってレベルじゃない。あと少しでも近づこうもんならボケボケで一切ピントが合いません。↓

▼通常モードでメインカメラのデジタルズームを利用した撮影のほうがなんぼかマシです。↓

▼参考程度に、W型プリズムというあまり寄れない構造を採用した3倍望遠のOPPO Find X8ですらもう少し寄れますし、4.3倍マクロがしっかり使えるXiaomi 15 Ultraだとこんな感じでかなり近づくことができます。↓

▼このぐらいのであればなんとか撮れなくはないけれど…マクロ撮影がしたいのであれば大人しくUltraを買いましょう。↓

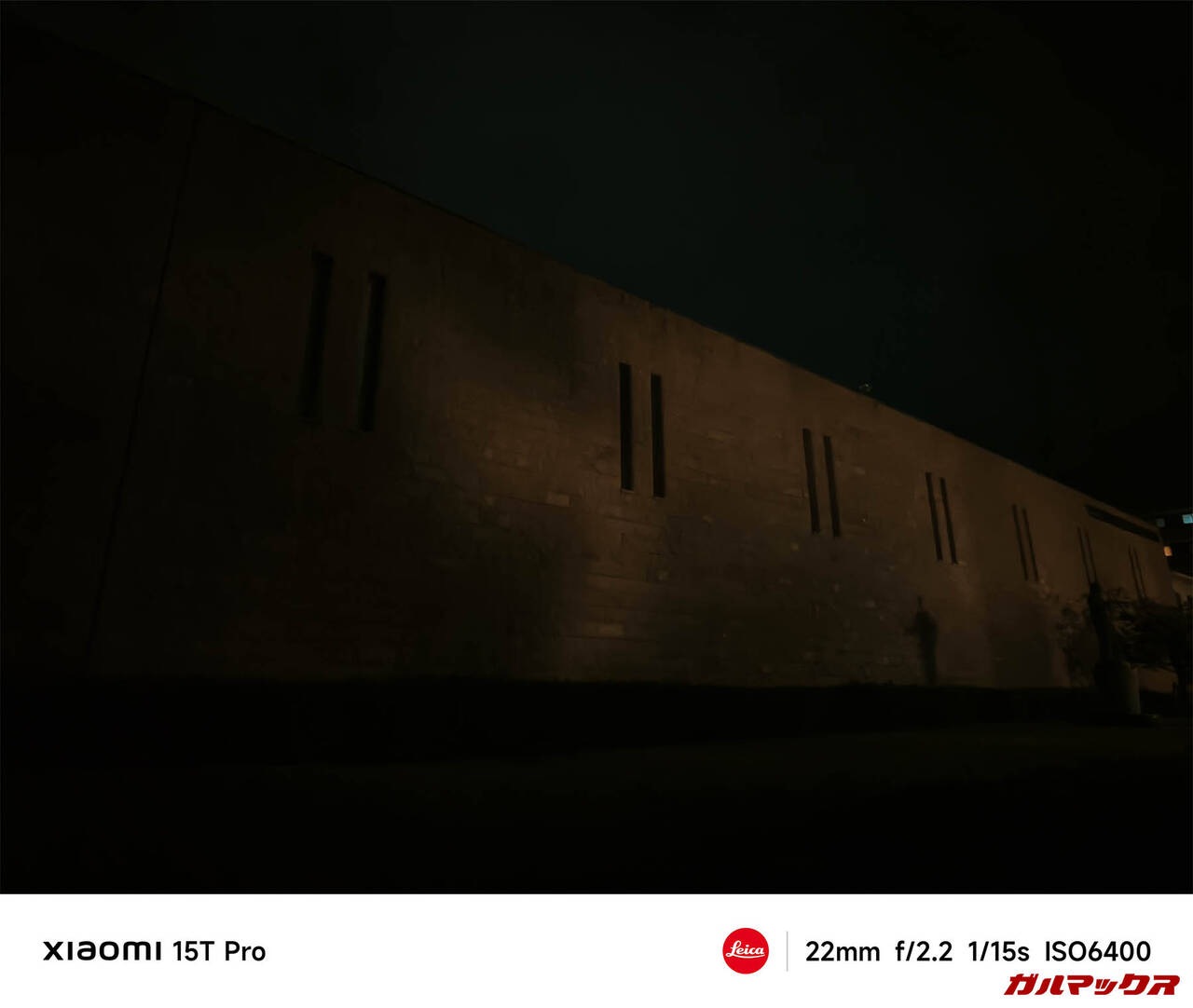

夜景、ほぼラグなしで撮れてGood

暗所での撮影では、できるだけ多くの光を取り込むためにシャッタースピードを遅くするのが基本です。そのため、カメラ性能があまり高くないスマートフォンだと、少し暗い環境でも約2秒ほどのシャッターラグが発生してしまいます。

一方でXiaomi 15T Proは夜景性能に優れているため、ある程度の暗さまではラグなく即撮影が可能です。夜景モードへの切り替えは自動でスムーズ。さらに、それでも難しい状況では自動的に1秒、2秒とシャッタースピードを調整して最適な結果を出してくれます。

やはり「すぐに撮れる」というのは大きな魅力になります。ストレスがなく、貴重な瞬間を撮り逃しません。

▼暗所での撮影。↓

▼ある程度光があるとかなりしっかり描写できます。↓

▼かなり暗い場所でもしっかり補正されています。↓

▼超広角カメラ(左)だけは夜景性能❌️です。メインカメラ(右)と比較すると一目瞭然ですが、全くだめですね。これは使わないほうが良さそう。↓

上の写真は分かりやすい作例ですが、光量がそこそこある夜景のようなシーンでも超広角カメラだと結構ぼやけてしまったり、画質も明らかにメインカメラで撮影したほうが綺麗です。暗所での撮影はメインカメラでの撮影がオススメ。

▼スーパームーンモードという月撮影専用のモードも搭載しています。こちらのスーパーはしっかりスーパーしてるぜ!↓

ポートレート、及第点

1倍、2倍、3.3倍、5倍のポートレートが使用可能。

▼2倍。一部輪郭を捉えられていないものの、概ね良好です。↓

▼5倍。いい感じで撮れているけれど、かなり離れないと被写体が収まらないので非常~~~~に使いにくい!!数珠のあたりは境界線が怪しいですが、こちらも比較的綺麗に撮れていますね。↓

食べ物

▼料理は1.5倍~3倍あたりが撮影しやすいので、1.5倍か2倍を使うと良さそう。↓

▼食べ物フィルターとの相性もGood!↓

動画性能は高くない

動画は最大8K/30FPSでの撮影が可能です。

以下が検証になります。撮影は歩き→カメラ横移動→ダッシュ→ズームの順で行います。

▼1080p@30FPS、強力な手ぶれ補正が利用できるShoot Steadyモード。ダッシュ時もかなり強力に補正が効いており、性能は高めですね。↓

▼4K@120FPS、補正なし。歩きですら結構ガタついており、走りに関しては壊滅的。↓

手ぶれ補正が1080p@30FPSのみなのがかなり苦しいです。10万のスマホならせめて、1080P@60FPSか、4K@30FPSぐらいには対応してほしいところです。撮影中のカメラの切り替えもできませんので、最大8K撮影ができるとはいえ、動画性能はイマイチかな。

バッテリー、90W充電で快適

バッテリー容量は5,500mAh。先代から500mAhのバッテリー容量はアップは喜ばしいことではあるのですが、6、7000mAh以上が基準となっている今季のスマホとしては少なめです。

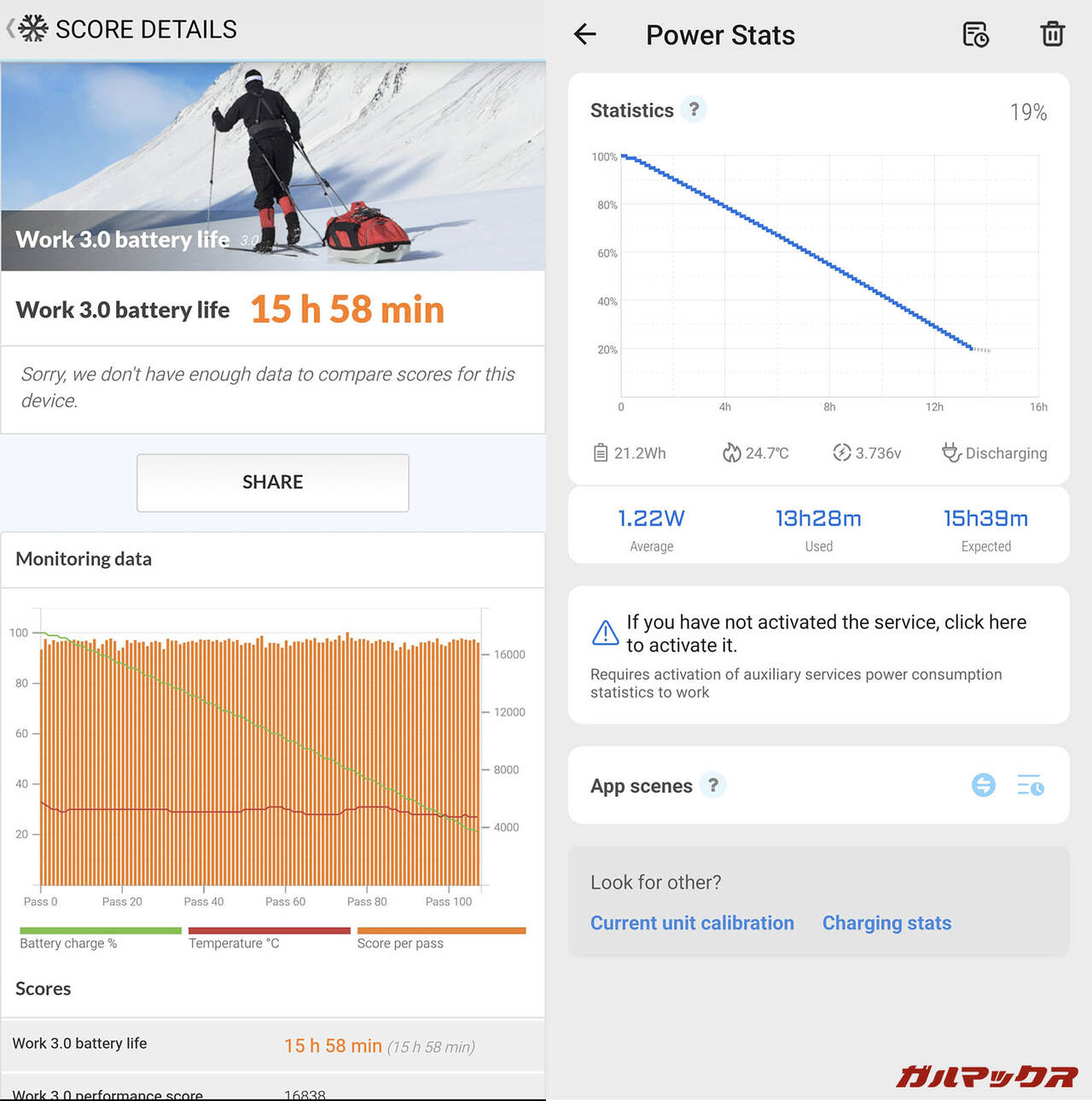

バッテリー持ち

バッテリー持ちは普通。体感では5,000mAhのXiaomi端末と差を感じない。SNS閲覧やブラウジング音楽再生程度であれば1日持ちますが、長時間の動画視聴、カメラやゲームでしっかり使うと夜には充電が必要になります。

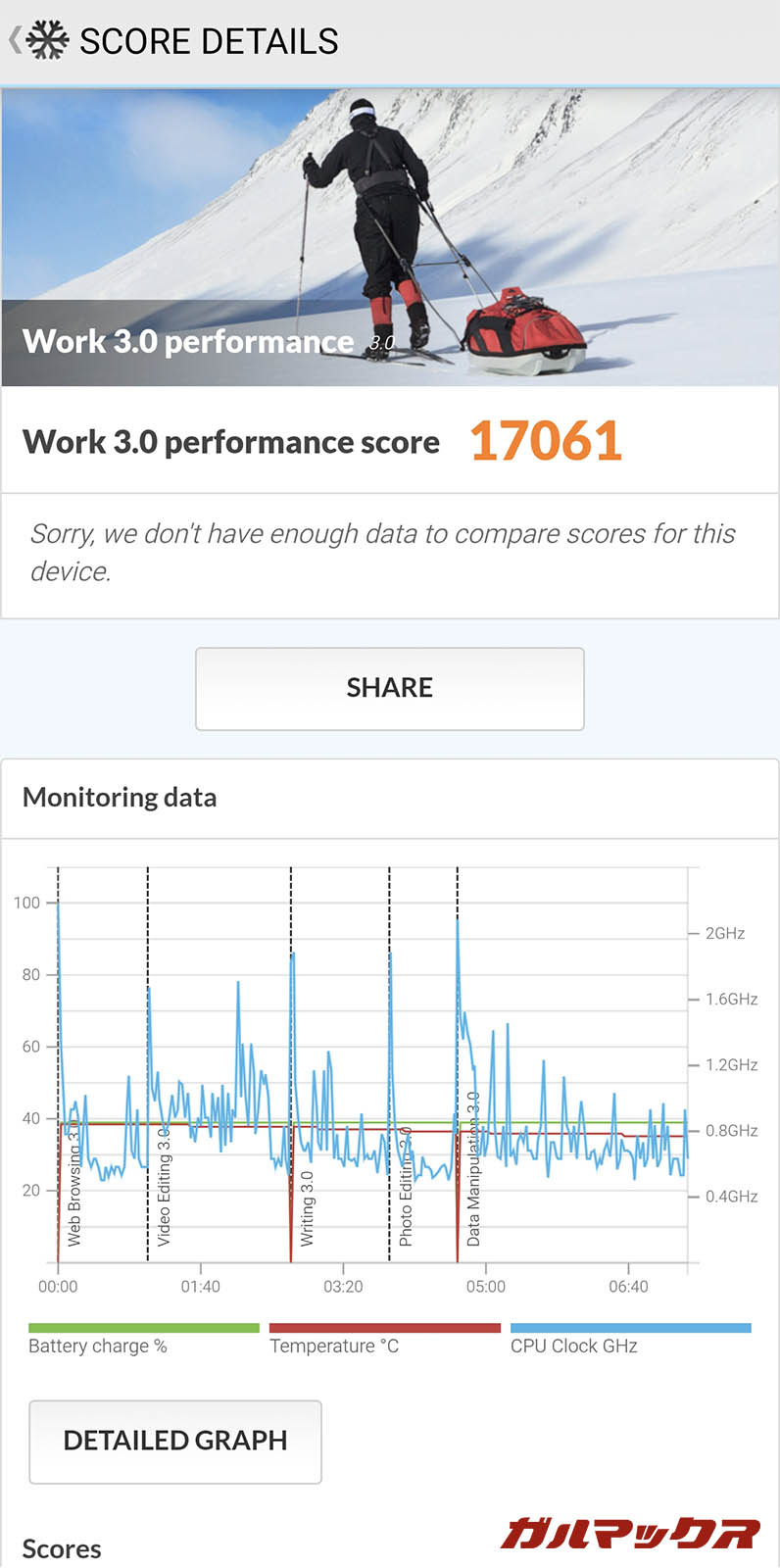

▼バッテリー設定はバランスモード、輝度を110(iPhoneの中間輝度と同じくらい)に専用機器で設定してPCMark Work 3.0 battery lifeでテスト。↓

結果は15時間58分となりました。実働時間は他アプリでの予測も15時間39分でしたので、おおむね15時間半程度といったところでしょう。

▼ちなみに、どういう条件下での継続使用なのかさっぱりわからない謎の公称値も15.29時間らしい。↓

バッテリー設定はバランスモード、音量50%、画面輝度50%でいくつかのアプリのバッテリー消費を測定。結果は以下の通り。

| 1時間オンライン動画再生 (YouTube アプリ) |

100%→99% ※条件:全画面、1080p |

| 1時間ストリーミング再生 (Amazon Prime Video アプリ) |

100%→99% ※条件:全画面、1080p |

| 30分ゲーム実行(原神) | 100%→99% ※条件:画質高(デフォルト)設定、モンド地方を散策・戦闘 |

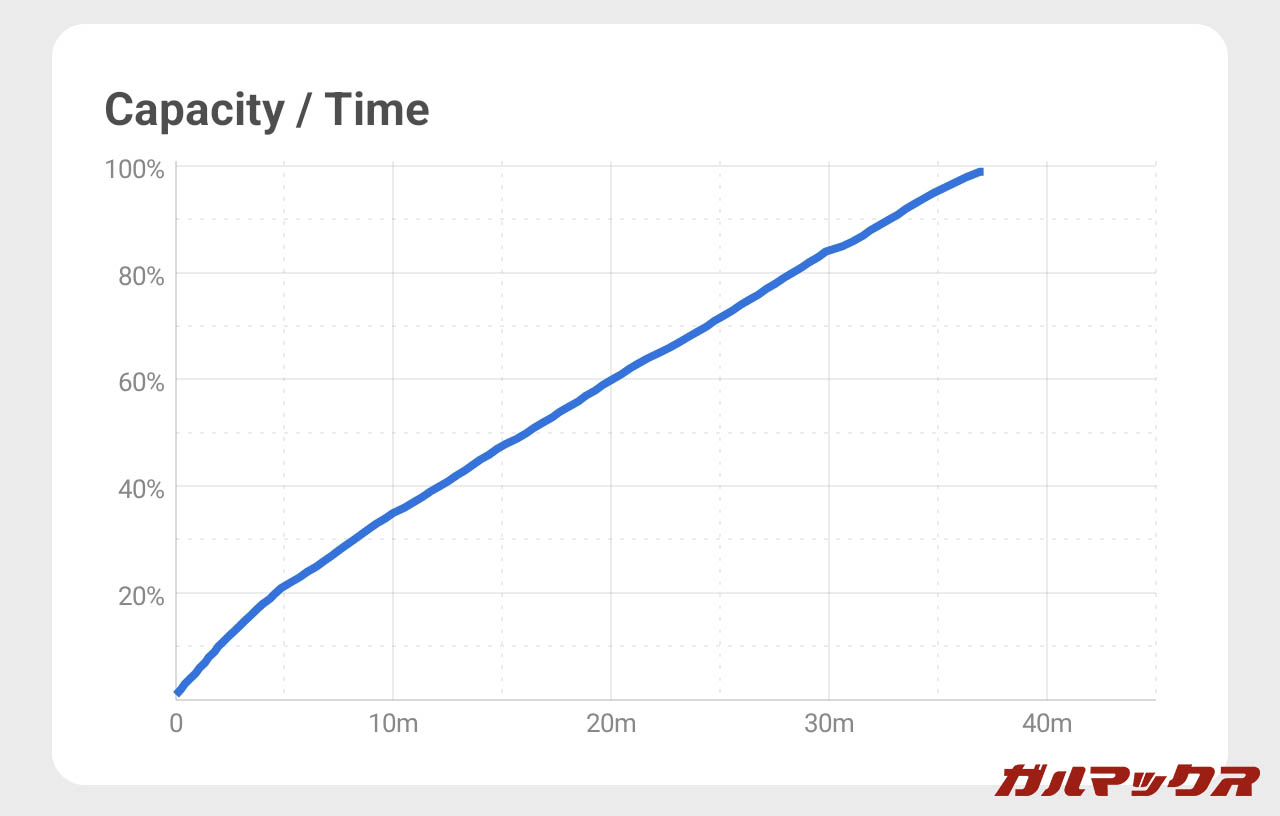

充電速度

90W(HyperCharge)の有線充電とワイヤレス充電(充電速度非公表、グローバル版は50W HyperCharge)に対応しています。

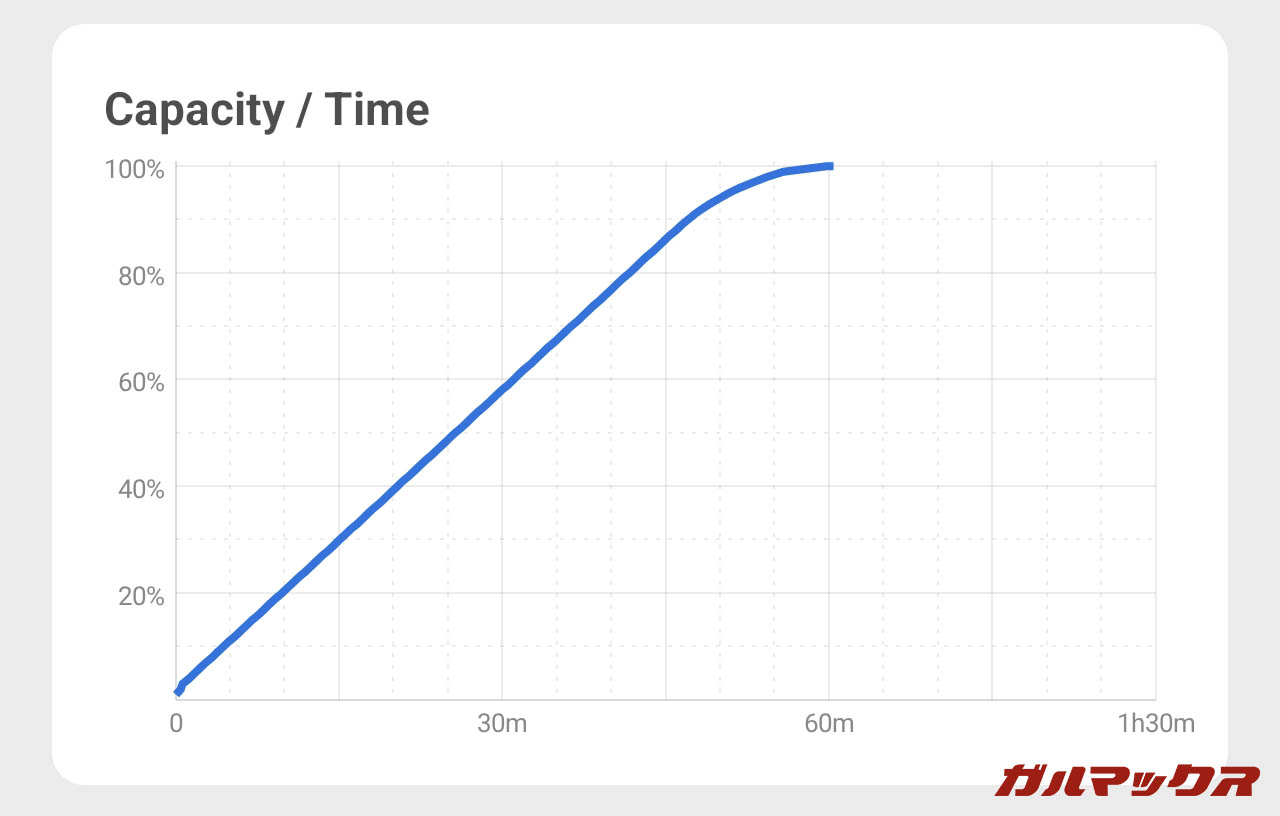

90W Hyper Charge

Hyper ChargeはXiaomiの独自充電規格です。Xiaomi純正の充電器とケーブルが必要になります。検証時には最大66.9Wの出力が確認できました。

わずか5分で21%、10分で35%、20分で61%、37分でフル充電が行えました。非常に優秀です。

| 経過時間 | バッテリー(%) | 平均W数 |

|---|---|---|

| 0分 | 1% | – |

| 5分 | 21% | 65W |

| 10分 | 35% | 40W |

| 15分 | 48% | 35W~27W程度 |

| 20分 | 61% | |

| 30分 | 84% | |

| 37分 | 100% |

最初の5分で20%充電は偉すぎる。家を出る5分前に充電忘れに気づいても、通勤通学中に音楽を聞きながらネットサーフィンができるぐらいのバッテリーは充電できちゃうわけです。満充電も40分以下ですので、お風呂や食事中に充電が完了しますね!寝る前に充電をしなくていい、このストレスフリーな生活は一度味わっちゃうとやめられないぜ…。

ちなみに、先代の14T Proは120W充電対応でしたので、若干のナーフではあるのですが…ココだけの話、Xiaomiの90W充電と120Wはどちらも実際に出せるW数に殆ど差がないので誤差の範囲ですよ(120W充電だからといったって、実測で100Wとかは出ないです)。

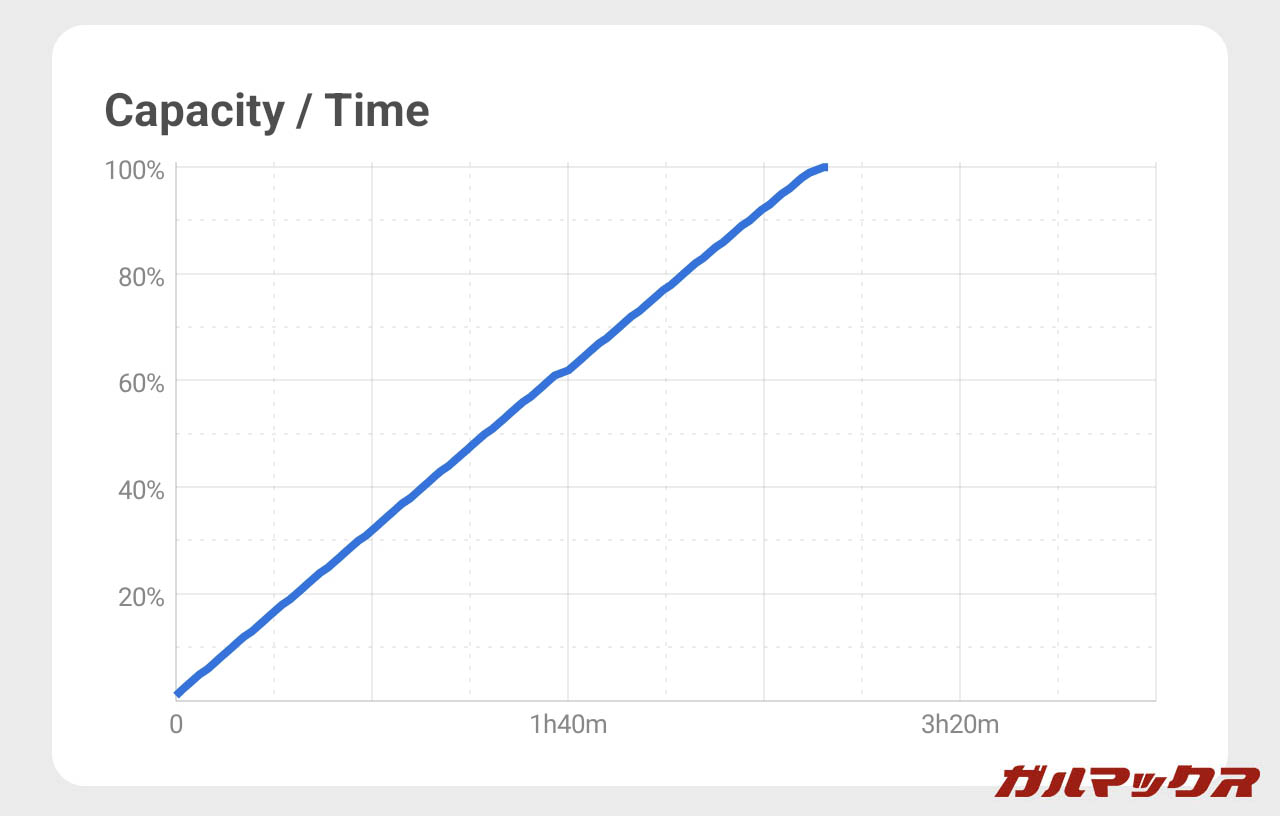

PPS

最もメジャーな汎用充電規格であるPPSです。そこら辺で売ってるいわゆる急速充電器とケーブルさえあれば利用できます。検証時には最大28.8Wの出力が確認できました。

5分で10%、10分で20%、30分で60%、60分でフル充電が行えました。

| 経過時間 | バッテリー(%) | 平均W数 |

|---|---|---|

| 0分 | 1% | 27~23W 90%以降10W前後 |

| 5分 | 11% | |

| 10分 | 20% | |

| 15分 | 30% | |

| 20分 | 40% | |

| 30分 | 60% | |

| 1時間 | 100% |

汎用規格でもiPhone(17シリーズが1時間50分ぐらい、16シリーズが2時間ぐらい)やPixel(9シリーズが1時間40分ぐらい、8シリーズが2時間ぐらい)などよりは速く、1時間で満充電なら許容範囲だとは思います。

ただし、安定して25W程度の出力が可能であるものの、競合製品の中には45W以上のより高出力をサポートしているものも増えてきているため、もうちょっと頑張ってほしいというのが本音。Xiaomi 17シリーズではPPS 100Wに対応したようなので、後継機ではさらなる向上に期待です。

ワイヤレス充電

Xiaomiの独自ワイヤレス充電器は残念ながら保有していないので、汎用充電器での測定のみになります。

Qi2 15W対応充電器で測定。検証時には最大8.5Wの出力が確認できました(ワイヤレス充電はロス率が高く15W対応でも実測はこのぐらいになります)。

30分で20%、60分で38%、120分で74%、166分でフル充電が行えました。

| 経過時間 | バッテリー(%) | 平均W数 |

|---|---|---|

| 0分 | 1% | 8W |

| 15分 | 10% | |

| 30分 | 20% | |

| 1時間 | 38% | |

| 2時間 | 74% | |

| 2時間46分 | 100% |

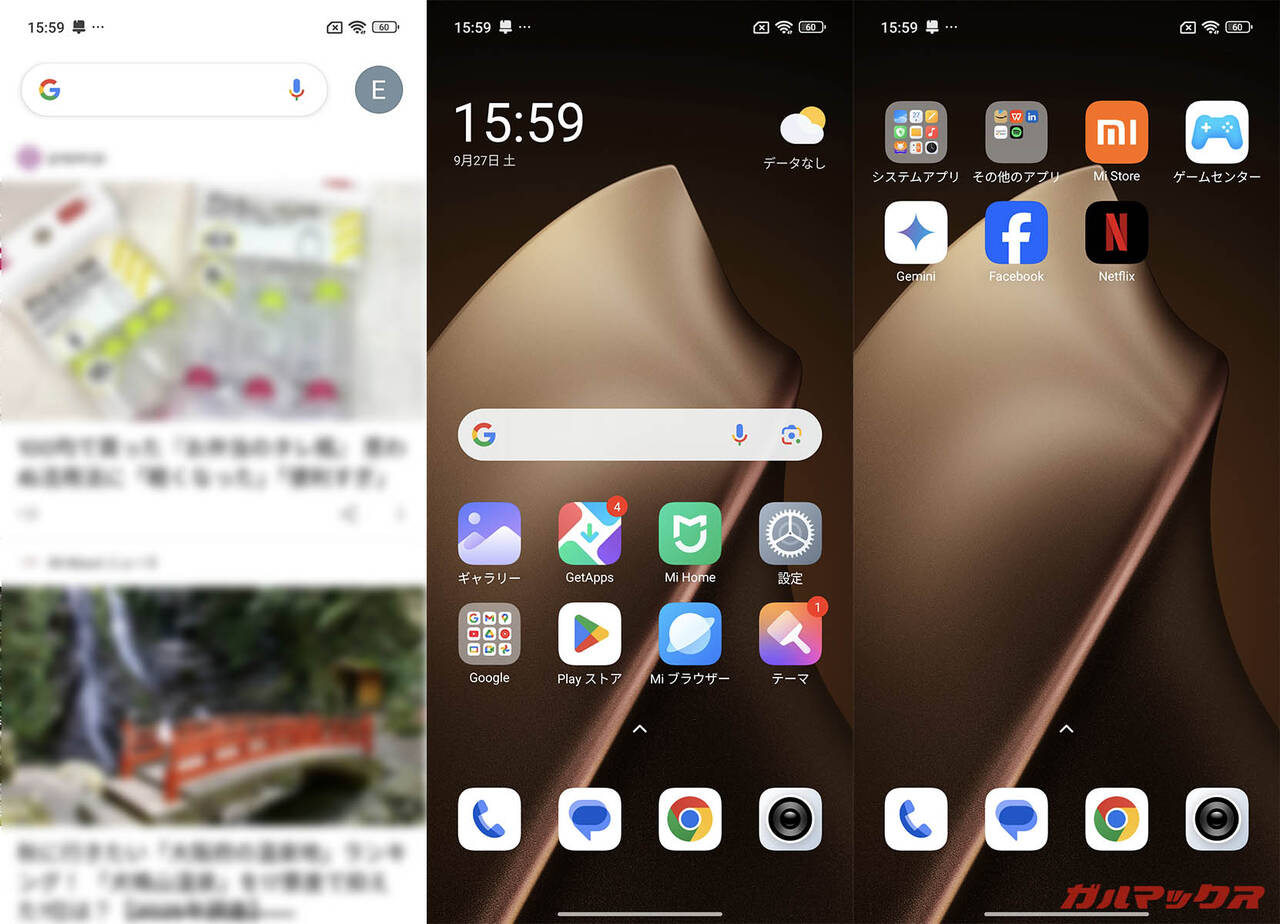

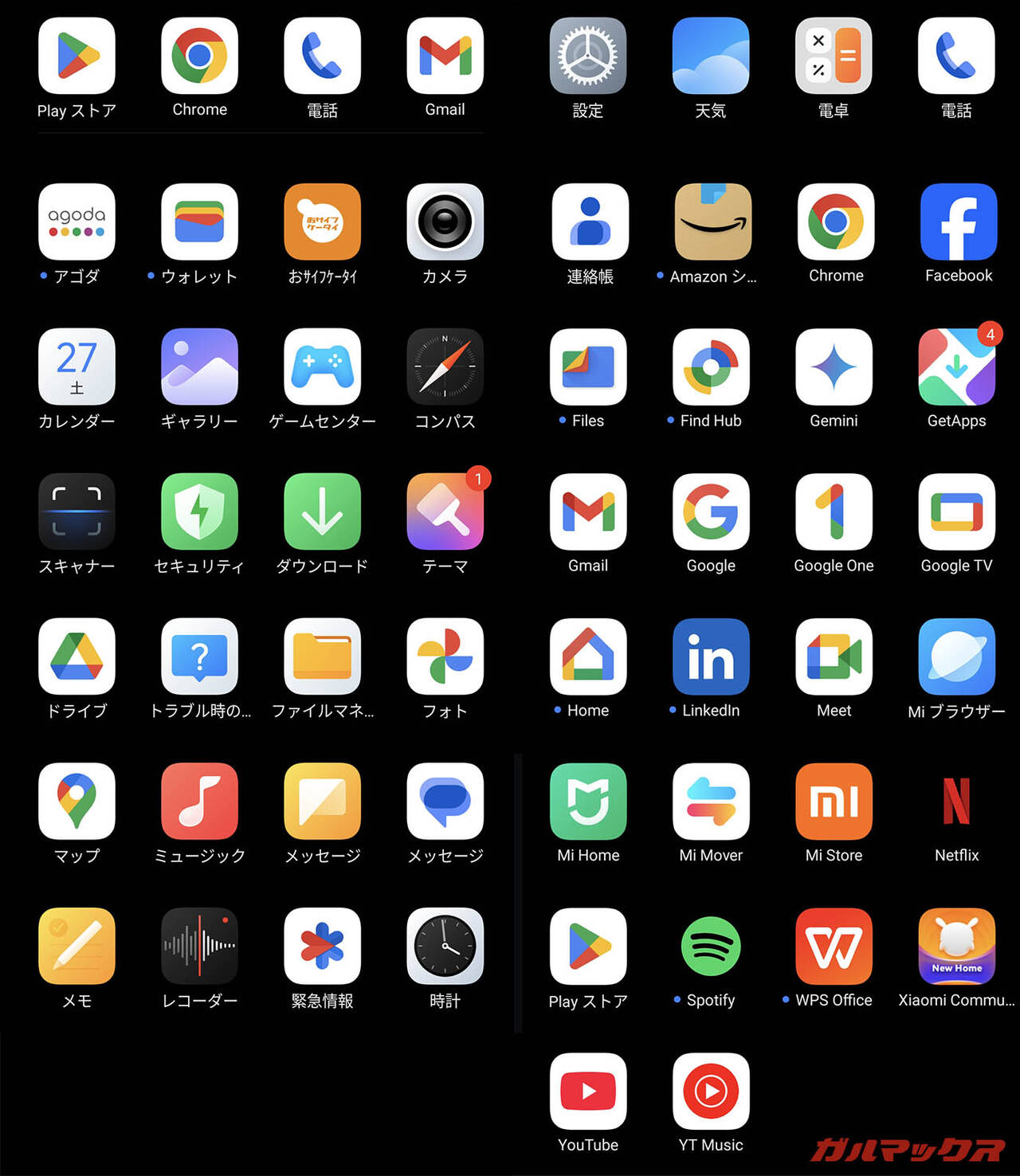

Hyper OS搭載、AI翻訳が便利!

OSにはAndroid 15ベースのHyper OS 2を搭載。2025年10月末以降のアップデートでAndroid 16ベースのHyper OS 3に対応するようです。

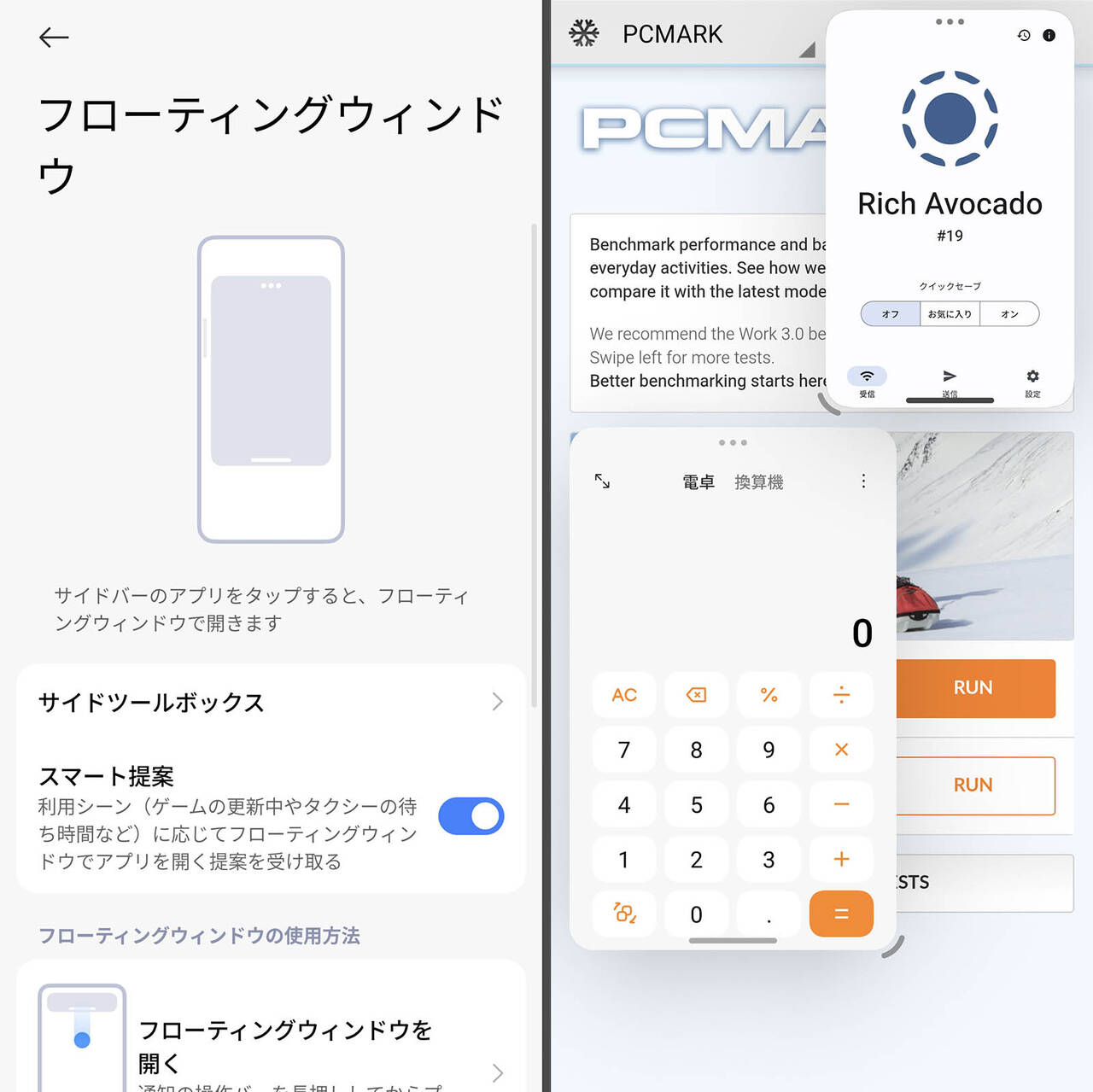

▼フローティングウィンドウ機能。サイズや位置を自由に調整できます。同時に2つまで利用できるのは便利!↓

アプリクローン機能などもしっかり搭載。他メーカーと違い対応アプリは非常に多く、筆者の経験上使えなかったアプリはないです。

そうそう、音楽アプリやテーマアプリなど一部の純正アプリに広告が表示されたり、しつこく通知が表示される場合があります。

▼これに関しては、各アプリの設定項目内にある「広告を表示」「パーソナライズされたおすすめ」「おすすめを受け取る」などの項目をオフにすることで無効化できますのでご安心を!↓

▼Xiaomiオフライン通信というネットワークが圏外の環境でも、最大1.9km離れた相手とも音声通話やメッセージができる機能も利用できるとのこと。なお、両方がXiaomiの対応端末を利用している必要があります。↓

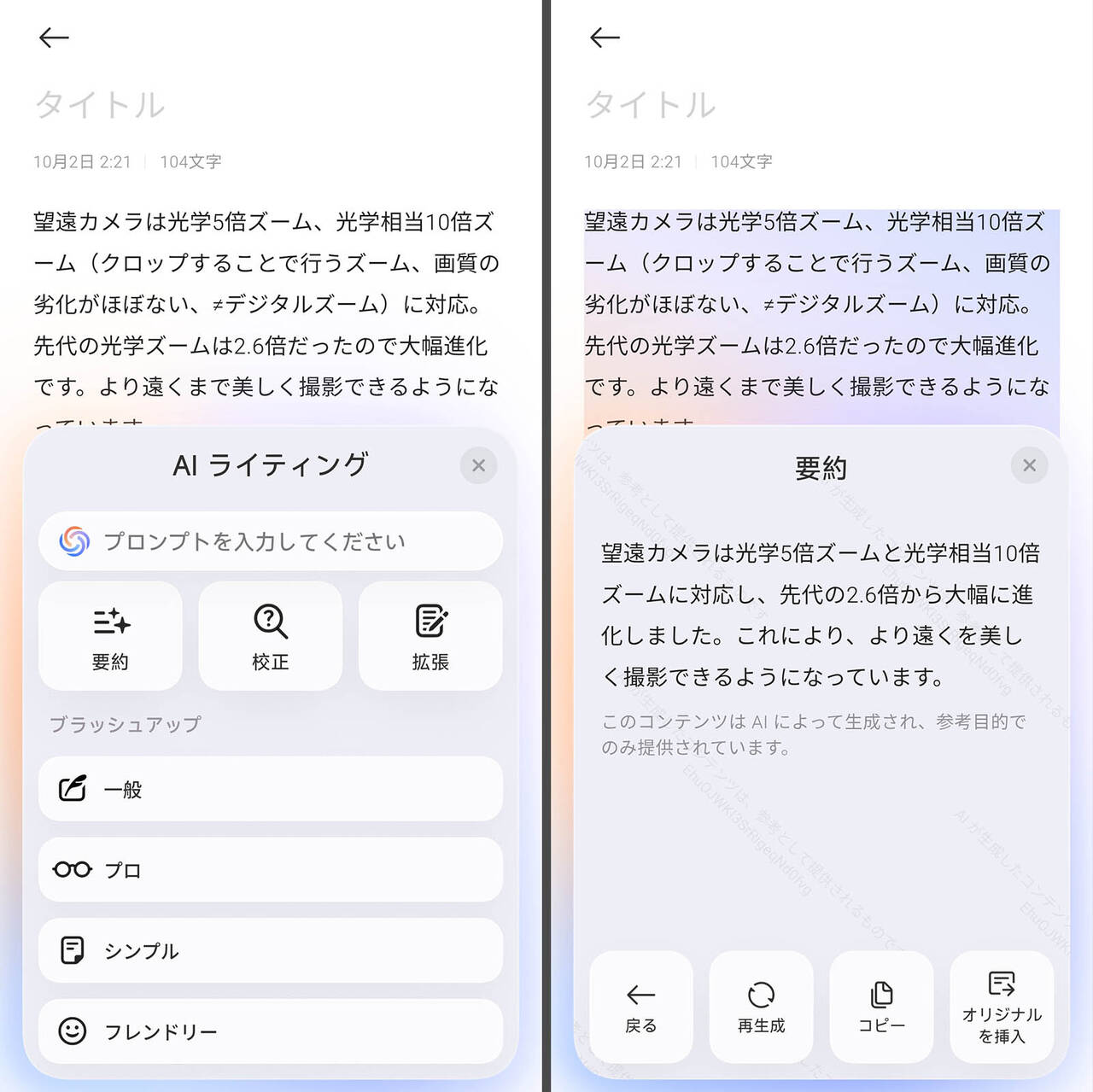

▼AIライティング機能。メモアプリやテキスト選択で利用でき、要約や校正等が利用可能です。生成速度も結構速い!↓

▼AI翻訳機能。YouTubeなどの音声の文字起こしをしたり、翻訳したりできます。翻訳精度はかなり高く、実用的です。クイック設定(コントロールパネル)から簡単に起動できますので、手間もかかりません。Xiaomiのあだちさんも推奨してますぜ。↓

その他、モバイルSuicaなどを利用する人には必須機能のおサイフケータイにも対応しています。

Xiaomi 15T Proの良い点・注意点・まとめ

良い点

- ストレスフリーの快適動作、ゲーム性能も十分

- シャッター音が消せる

- Leica共同開発のカメラは誰でもエモ製造機

- 光学5倍&光学相当10倍ズームで遠くまで撮影できる

- 90Wの急速充電が快適

- IP68対応で雨の日でも使える

- おサイフケータイ対応

注意点

- 144Hzはほとんど発揮されない

- 便利な3倍前後の望遠ズームはあまり綺麗に撮れない

- バッテリー持ちは普通

- 専用充電器以外での充電速度は約2倍

- 本体サイズがかなり大きく、人を選ぶ

同価格帯の他社を圧倒するカメラ性能を備えているXiaomi 15T Pro。誰でも気軽にLeica風のイケイケ写真が撮れちゃいますからね。写真を撮るという行為が、ただの記録にならないのはやっぱり楽しいですよ。

Xiaomi 15 Ultraのように「カメラにオマケでスマホがついている」ようなプロ向けの尖った仕上がりではなく、あくまで「スマホに良いカメラが載っている」といった立ち位置。普段使いの快適さや重いゲームも快適にプレイできる性能を持ち合わせながら、ハイレベルなカメラ性能両立したバランスの良い端末です。

とはいえ、本体サイズやマクロ撮影性能の物足りなさといった、明確な弱点も存在します。このあたりは購入前に理解しておいた方が良さそうです。

それでも、この完成度のスマホが10万円で手に入ると考えると…アリじゃないですかね。コスパ重視でカメラやパフォーマンスも妥協したくない人には、かなり良い選択肢になるはずです。

■今安い!セールピックアップ!■

▼IIJmio:MNPで256GBが79,800円!512GBが84,800円!先着でフォトプリンタ Proプレゼント!↓

▼ヤフーショッピング:フォトプリンタ Proプレゼント!さらに大量のポイント還元あり!↓

■Xiaomi 15T Pro■

初出時価格→109,800円(12+256GB)

初出時価格→119,800円(12+512GB)

初出時価格→129,800円(12+1TB)

▼公式ストア:フォトプリンタ Proプレゼント!↓

▼Amazon:フォトプリンタ Proプレゼント!(別途注文の必要あり)↓

▼楽天市場:フォトプリンタ Proプレゼント!↓

■メルカリで中古相場を調べる!■

2025/10/11追記:購入特典で貰ったXiaomiポータブルフォトプリンターProもレビューしました!良かったらチェックしてみて下さい!↓

XiaomiポータブルフォトプリンターProの本音レビュー!コンパクトで手軽なプリンター、結婚式などでの思い出作りにいかが?