[スマホ]各社の急速充電と独自規格について特徴をまとめてみた

- ハウツー・紹介・レポート

- ※ 当メディアのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています

スマートフォン/タブレットメーカーの独自充電規格と汎用の急速充電規格についてまとめた。

なお、記事内での最大W数などの数値は記事執筆時点の値であるため、最新の情報とは一致しない可能性があることをご理解いただきたい。

目次をクリックすると各項目へ移動します

汎用急速充電規格まとめ

多くのメーカーが採用している汎用の急速充電規格は以下の通り。

USB Power Delivery

USB-IFが策定した規格。略称は「PD」。

メジャーな急速充電規格でスマホ、タブレット、ノートPCなど様々な端末で採用されている。

USB PD2.0/PD3.0ではUSB-Cポートで最大100W、最新のUSB PD3.1では最大240Wの急速充電に対応している。

Programmable Power Supply

PDの拡張規格で、略称は「PPS」。PDより出力する電力をより細かく調整することができるため、無駄が少なくなり効率がアップする。

PDと同じくメジャーな急速充電規格でスマホ、タブレット、ノートPCなど様々な端末で採用されている。

Quick Charge

Qualcommが策定した規格で、略称はQC。

メジャーなQuick Charge 3.0は18Wの急速充電が可能だ。急速充電対応を謳うUSB-Aポートの急速充電器やモバイルバッテリーはだいたいこのQC3.0に対応している。

QC 4以降はPDと互換するようになったため、影が薄くなった。最新のQC 5では100Wの急速充電が可能だが、採用事例が少ない。充電器ではBaseus、スマホではASUSぐらいでしか見たことがない。

UFCS

後述する独自規格が乱立する問題を解決するためHuawei、OPPO、Vivo、Xiaomiが合同で制定した統一規格。一部の中華スマホや充電器が対応しているものの、まだまだ発展途上な規格である。

独自充電規格まとめ

独自規格を採用しているメーカー及びその独自規格は以下の通り。

HUAWEI、HONOR

独自規格として「SuperCharge」を採用している。略称はSCP。

他にもQUICK CHARGE(Qualcommの元とは別)、Smart Charge Protocol(SCP)、Fast Charger Protocol(FCP)などの様々な独自規格があるが、最近の端末はSuperChargeがメインになっていると思われる。

▼純正品に加え、XiaomiのXiaomi 212W HyperCharge Power Bank 25000mAhなど、他社のモバイルバッテリーや充電器が対応しているケースがある。↓

OPPO、OnePlus、realme

20W、30Wの急速充電規格「VOOC」、33W以上の出力に対応した「SUPERVOOC」という独自規格を採用している。

OnePlusは以前「Dash Charge」,「Warp Charge」、realmeは「Dart」,「SuperDart」という別名称を使用していたが、今は「VOOC」,「SUPERVOOC」に統一されている。

最大50Wのワイヤレス充電には「AIRVOOC」という独自規格が採用されており、これを使用するにはSUPERVOOCに対応した充電器で電力を供給する必要がある。

また、2024年に「SUPERSONIC」というSUPERVOOCより高出力に対応した規格が発表されたが、実際に搭載された端末はまだ登場していない。

▼120WのSUPERVOOCに対応した充電器。11V/11Aの出力が可能。↓

▼独自規格のケーブル。USB-Aには本来存在しない5本目のピンが存在しており、これで信号を送ることで識別している。(画像左が通常のUSB-A、右がOPPOの独自ケーブル)↓

Xiaomi、redmi/REDMI、POCO

~67Wの急速充電規格「MiTurboCharge」、67W以上の出力に対応した「HyperCharge」という独自規格を採用している。最大80Wのワイヤレス充電にも対応。略称はMiPPS。

▼120WのHyperChargeに対応した充電器。20V/6Aの出力が可能。↓

ちなみに、2024年5月発売(日本市場)のRedmi Note 13 Pro 5Gまで67WはTurboChargeに分類されていたが、2024年12月発売(日本市場)のXiaomi 14TではHyperChargeに分類されているなど、MiTurboChargeとHyperChargeの境界線が曖昧だったりする。

▼独自規格のケーブル。USB-Aには本来存在しない5本目のピンが存在しており、これで信号を送ることで識別している。(画像左が通常のUSB-A、右がXiaomiの独自ケーブル)↓

Xiaomiは自社のエコシステムを普及させるためZmi、CUKTECHなどの他企業に出資しており、独自充電規格に対応したサードパーティーの充電器やモバイルバッテリーがある。(XiaomiのモバイルバッテリーはZmiが作っていたりする)。

▼HyperChargeに対応したCUKTECHの充電器とケーブル。↓

vivo、iQOO

独自規格として「FlashCharge」を採用。略称はVFCP。

Meizu

80Wなどの急速充電を実現するために独自規格として「Super mCharge」を採用している。最大50Wのワイヤレス充電の独自規格名称は「Super Wireless mCharge」。

Lenovo、Motorola、NEC

基本的にはPDを使用しているが、Motorolaの125Wなど一部で独自規格の「TurboPower」 を採用している。最大50Wのワイヤレス充電にも対応。

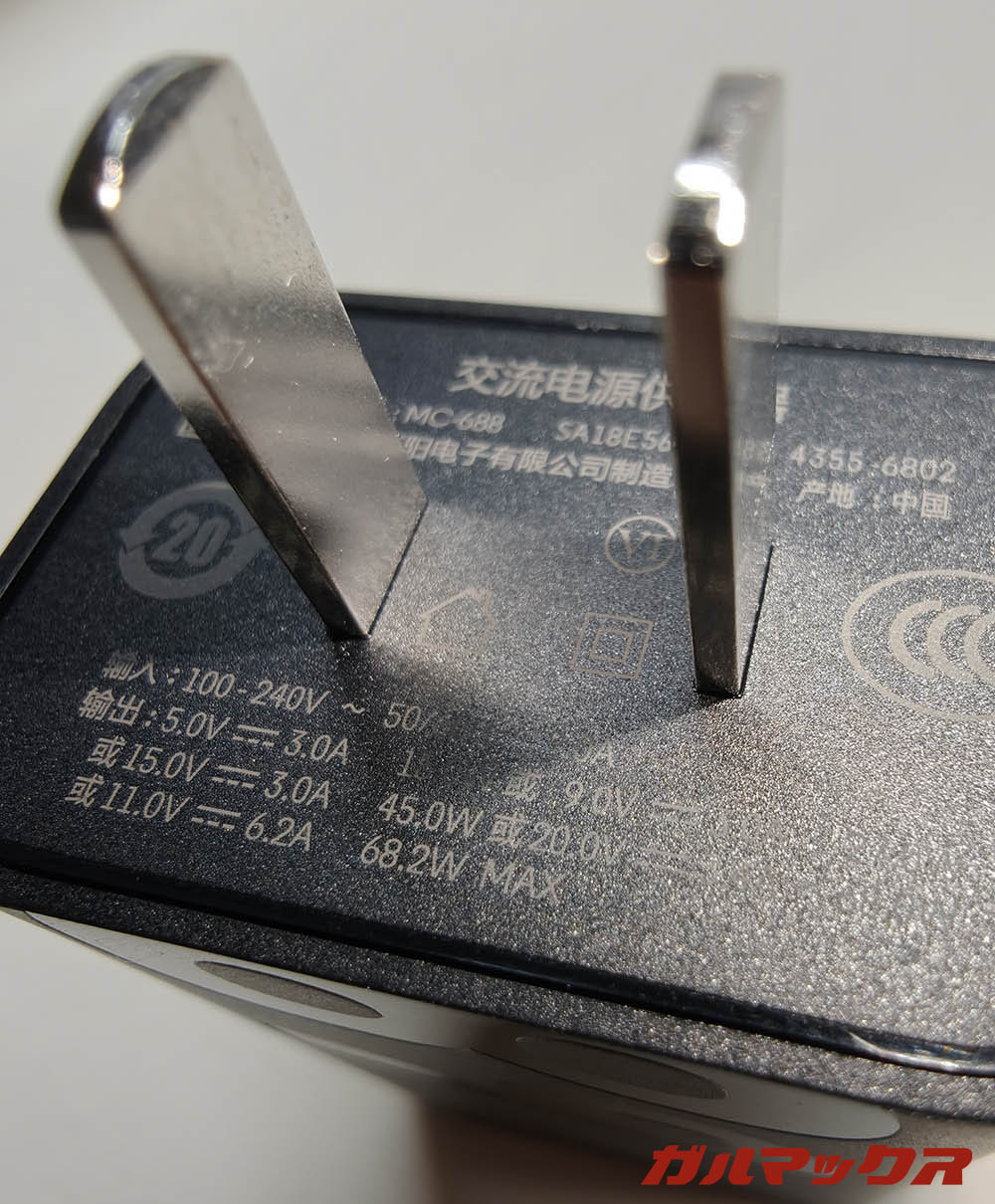

▼68Wを出力できるLenovoの充電器。11V/6.2Aの出力が可能。↓

ASUS(ROG Phone、Zenfone)

基本的にPDを採用しているが、Zenfone 11 Ultra以降、ROG Phone8以降に見られる65W(20V/3.25A)充電に関しては独自規格の「ASUS HyperCharge」を採用している。

Blackview、OSCAL

基本的にPDを採用しているが、120W充電に対応したBlackview BL9000シリーズなどでは独自規格が見られる。なお、独自充電規格に名称等あるのかは不明。

▼充電器のスペックには120W(20V/6A)が記載されている(12秒付近)。↓

Samsung

独自規格として「Super Fast Charging 2.0」,「Super Fast Charging」を採用。略称はSFC。

中身はPPSなので、ただの名称にすぎない。充電器、ケーブル共に汎用のもので代用可能。

ただし、45W出力に対応したSuper Fast Charging 2.0は5Aを要求するため通常のPPSより若干機器の要求スペックが上がる。5Aに満たない場合は最大25WのSuper Fast Chargingに切り替わる。

以前はAdaptive Fast Charging(AFC)を採用していた。

Apple

かつては「Apple 1.0A」、「Apple 2.1A」、「Apple 2.4A」などの独自規格を採用していたが、現在の機種ではPDで最高速度の充電ができるため、特に気にする必要はない。なお、Apple 2.4Aでも12Wなので、急速充電規格と呼べるかは微妙なところである。

なぜ独自規格を使うのか

PDやQCは、どの端末、ケーブル、充電器の組み合わせでも利用できるよう、汎用性、互換性、安全性を重視して設計されている。そのため、コスト増や最大5Aという制限が必要になるのは避けられない。

一方、独自規格の場合は、自社製品内で完結して安全性が担保されていれば問題ない。そのため、より高出力に対応したり、コストカットを図ったりすることが可能となる。

また、ワイヤレス充電に関しては、メジャーな規格であるQiやQi2の最大充電速度が15Wにとどまっており、メーカーが求める50Wといった高出力には対応していない。このため、独自規格の採用が必要になるという側面もある。