ようやく市場に出回り始めたARM SoC搭載Windows PCを購入する際の注意点を紹介します

- コラム・解説・知識

- ハウツー・紹介・レポート

- ※ 当メディアのリンクにはアフィリエイト広告が含まれています

1年前にWindows 11 2024 Update(バージョン 24H2)の完成と同じタイミングで発表された「Copilot+ PC」のおかげでようやくSnapdragonを搭載するARM版Windows 11搭載PCが本格的に展開され始めましたが、Microsoftや家電量販店などで「Intel製CPU/AMD製APU(Intel x86-64)を搭載する“普通の”Windows PC」との違いが十分周知されていない印象を受けます。

かのあゆ個人としては失敗に終わってしまったWindows RT時代から「ARMで動くWindows」をずっと追ってきましたし、ようやく普及してくれるのは非常にうれしく感じているのですが、何も知らないユーザーが「ローカル生成AI機能が使える“普通の”Windows 11搭載PC」として購入してしまうとあとから後悔してしまう可能性が非常に高いため、ARM版Windows 11搭載PCならではの注意点を紹介したいと思います。

目次をクリックすると各項目へ移動します

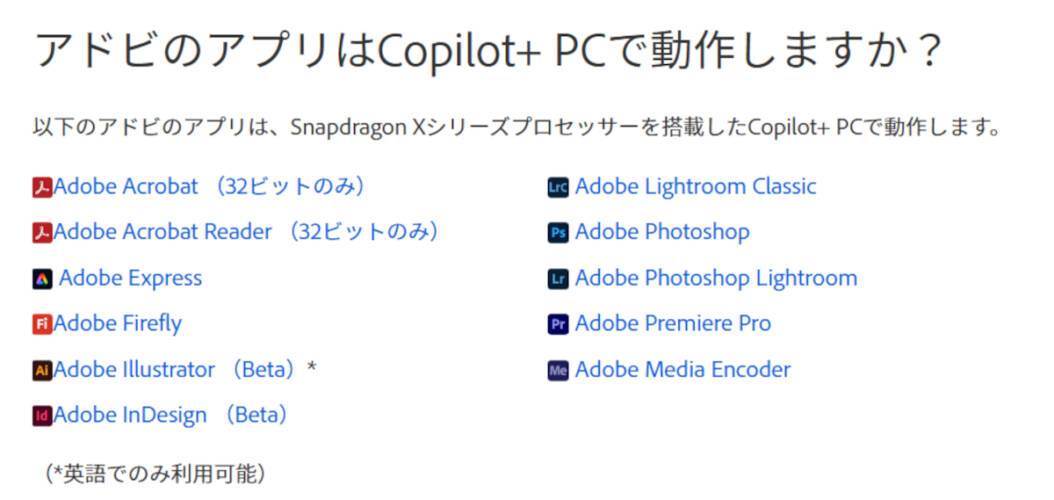

ARMにネイティブ対応しているアプリは少ない、エミュレーター環境で動作するかは「モノによる」

Copilot+ PCのシステム要件に対応するSnaapdragon XシリーズやCopilot+ PC以前に販売されていたSnapdragon 850、8cxシリーズ、7cxシリーズ、Microsoft SQ1/SQ2ではAndroidスマートフォン・・タブレットやApple Silicon搭載Mac、iPhone、iPadと同じARMアーキテクチャが採用されているため、いわゆる「普通の」Windows PCで採用されているIntel互換CPU(Intel x86-64)に対応するアプリは「Prism」と呼ばれるエミュレーターで動作します。

再びARMへの対応を再開したWindows 10の時点では32bitアプリのエミュレーションしか対応していませんでしたが、Windows 11では64bitアプリのサポートも追加されています。ただし、残念ながらあくまでエミュレーション動作となるため、アプリによっては不具合が発生したり、場合によっては全く起動できない場合があります。

一応Windows 11にあらかじめプリインストールされている「メモ帳」「Microsoft Edge」や「Microsoft Office/Microsoft 365 Apps」、「Google Chrome」など一部サードパーティ製アプリではARMにネイティブ対応していますが、中にはARM版Windowsでの動作確認を一切行っていないアプリも存在します。

ゲームに関しては現状一部タイトルを除き、ARM版Windows 11には対応していません。2Dメインのものであればエミュレーション環境でも問題なく動作する可能性もありますが、3Dグラフィックを駆使したものになると古いタイトルでも動作が厳しいものが多く、現状ゲームをプレイするのであればARM版Windows 11がプリインストールされているPCを選ぶべきではありません。

今まで使用していた周辺機器が使えなくなる可能性も

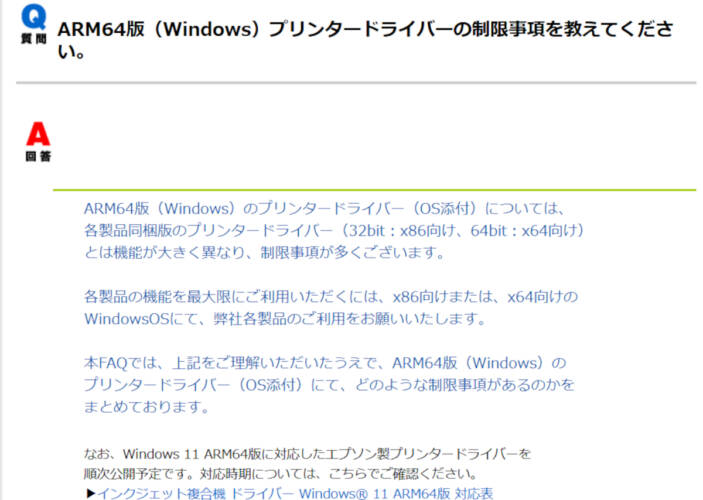

OSにあらかじめ含まれている標準ドライバーで動作する外付けハードディスクやマウス、キーボード、ARM版Windows 11に対応するドライバーが公開されている比較的新しい周辺機器であれば問題ありませんが、古い周辺機器を今でも愛用している方は注意が必要です。

基本的にIntel x86-64版Windows 11であれば場合によってはWindows XP用のドライバをインストールしても問題なく動作してしまうことも多いのですが、ARM版Windows 11では基本的にハードウェアを直接制御するデバイドライバーについてはネイティブ対応している必要があり、古い周辺機器だとOS標準ドライバすら用意されていない可能性が高いので、乗換を検討している方は使用している周辺機器があらかじめARM版Windows 11に対応していることを確認する必要があります。

プリンターの場合、ARM64版Windows 11に対応するドライバーが公開されていない場合でも、OSに標準で含まれている汎用ドライバで基本的な機能は利用可能と案内されていることが多いのですが、その場合もメーカーが用意している独自機能が利用できないなど、一部制限が発生する可能性があります。

Isoイメージの配布は始まったが、メーカーによってはドライバが配布されていない場合も

ARM版Windows 10がリリースされてからしばらくの間、クリーンインストールを行うためのisoイメージは公式では配布されておらず、Apple Silicon搭載Macで動作する仮想化ソフト「Parallels Desktop」経由でダウンロードするか、開発版となるInsider Previewビルドの仮想環境用イメージファイルでしか入手出来ない状況でしたが、Windows 11 2024 Updateの一般配信が開始された2024年11月より公式サイトでのisoイメージの配布が開始されたため、ARM版Windows 10・11をサポートするPCであれば通常通りDVDなどの物理メディアに書き込むか、ISOイメージの中身をFAT32でフォーマットしたUSBメモリにコピーすることでクリーンインストールを行うことが可能になりました。

ただし、Microsoftの公式サイトでも案内されていますが、ARM版Windowsに対応するドライバを配布しているかどうかはメーカー次第で、場合によってはあらかじめもともとプリインストールされている純正OSからWindowsに標準で備わっている「DISM」コマンドやサードパーティ製ドライバ管理ソフトを用いてドライバをバックアップする作業が必要になります。

わかっていて選ぶならあり、普通に「Windows PC」として使いたいのであればまだ積極的にはお勧めしづらい

ARM版Windowsは「消費電力に優れたARMアーキテクチャを採用したことによる驚異的なバッテリー稼働時間」が売りの一つだったのですが、現在のCore Ultra(Series 2)やRyzen AIシリーズでも製造プロセスの微細化により、ARM版Windows 11搭載モバイルノートとそこまで変わらないバッテリー稼働時間を実現した製品が増えてきています。

Windows RT時代から追ってきているかのあゆとしては今になってようやくARM版Windows 11を搭載するPCが本格的に普及し始めたことはうれしく感じていますが、「今までのWindows搭載PCとはCPUアーキテクチャが全く異なる別物」と理解して購入するであれば問題は無いものの、ガジェットに詳しくない一般ユーザーに対して「生成AIが使える」ことだけを推しだして売り込むのはちょっどどうかな・・・と考えてしまいます。

まだ正式版では実装されていないものの、Intel x86-64エミュレーター「Prism」で現在は一部のアプリのみに開放されているAVX/AVX2などの命令セットのサポートがすべてのアプリで利用できるようになる予定で、現在Windows Insider Programで配信している開発ビルドでテストを行っている最中なので、既存アプリとの互換性はある程度改善される可能性はありますが、それでも一部の周辺機器や古いアプリなど動作しないものもありますし、「Copilot+ PC」がほしいのであれば現在はIntel製CPU、AMD製APUを搭載する機種も選択できるので、個人的には現状あえて選ぶメリットは少ないかな・・・と思っています。

▼以下はソフトウェアがArm版Windowsに対応しているか確認できるサイトです。Arm版Windows PCを購入する前に自身の使っているソフトウェアが動作するのか確認してみましょう。↓